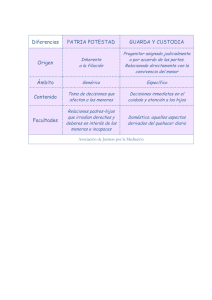

La filiación en el pensamiento jurídico romano

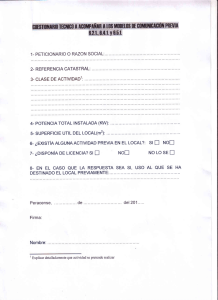

Anuncio