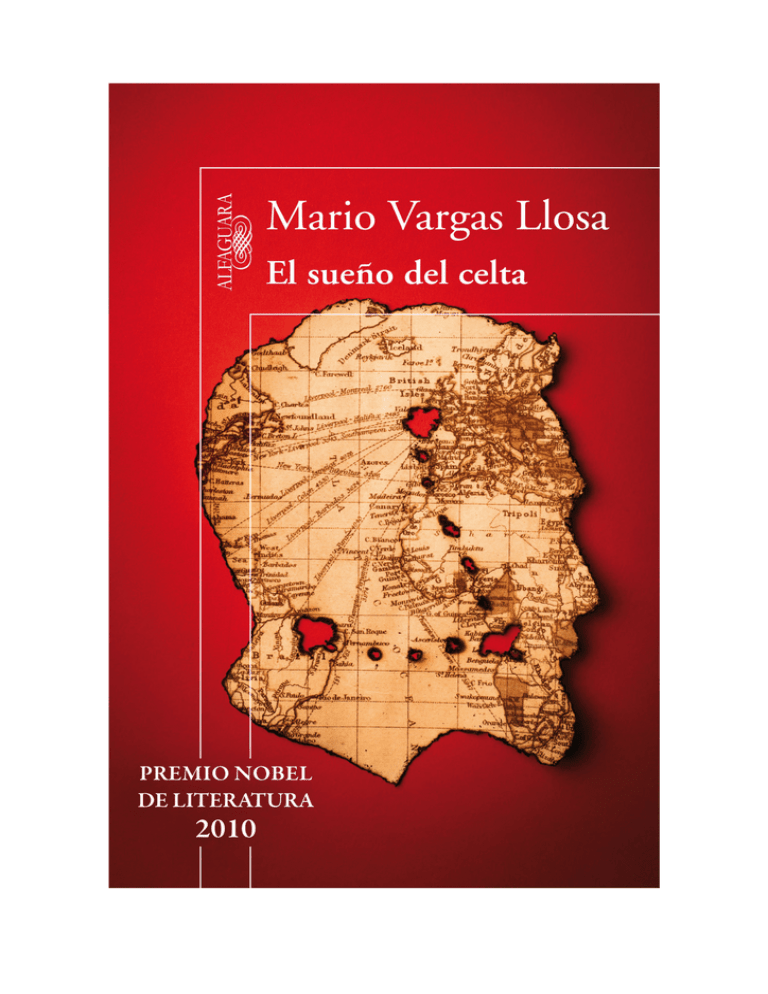

El sueño del celta

Anuncio