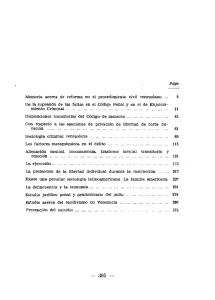

INDICE INDICE ..........................................................

Anuncio