The Winding Road to Decentralization and the Necessary

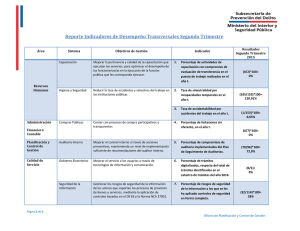

Anuncio