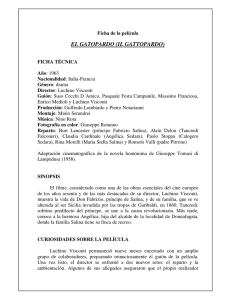

Lampedusa, Giuseppe - El gatopardo

Anuncio