apunte 2014 costo lab y comp - Facultad de Ciencia Política y

Anuncio

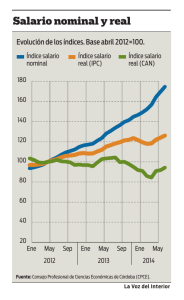

Economía III- 2014 1 Competitividad internacional y costo laboral. Carlos Crucella 1. Competitividad internacional. La competitividad internacional es un concepto relacionado con el nivel de exposición de la producción local de mercancías a la competencia externa. Por lo tanto el mismo sólo es aplicable a aquella parte de las mismas que pueden ser comercializables externamente, a las cuales se denomina transables. En consecuencia, de ahora en más, cuando se hable de competitividad, se lo estará haciendo en este único y exclusivo sentido. 1.1. Economías “abiertas” y “cerradas”. La competitividad está, pues, relacionada con las características de las propias mercancías (en general, los servicios suelen ser no transables1) y con el grado de apertura de la economía. Cuanto más importante sea el rol que se le asigna al libre funcionamiento del mercado internacional en la determinación de los precios locales de las mercancías transables2 más “abierta” será la misma y, por el contrario, cuanto mayor sean las interferencias que se ejercen sobre dicho funcionamiento, más “cerrada” o "protegida" de la competencia internacional estará. Todos los países se ubican en algún punto entre el cierre absoluto y la apertura total de sus economías, ya que todos utilizan alguna combinación de controles y mercado libre. Este posicionamiento, si bien está condicionado por la normativa existente respecto del comercio internacional (Organización Mundial del Comercio, acuerdos regionales como el MERCOSUR), depende asimismo de decisiones políticas internas. 1 En este sentido, cabe tener en cuenta que el proceso de globalización ha aumentado la transabilidad internacional de los servicios. La Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) distingue los servicios objeto de comercio internacional. 2 El concepto de mercancías es usado aquí en sentido amplio, incluyendo tanto bienes (materiales) como servicios, siempre que estos últimos sean internacionalmente transables. . Economía III- 2014 2 Las principales barreras que se emplean para proteger la producción local de la competencia extranjera son3: - los aranceles a la importación, que constituyen un gravamen a las importaciones y, por lo tanto, elevan su precio interno, limitando la capacidad de las mismas para competir con la producción interna; - las medidas para-arancelarias, esto es, las restricciones que se imponen a la importación (cantidad o valor monetario de los bienes que pueden ingresar al país por período de tiempo); - un tipo de cambio elevado, ya que una mayor cantidad de unidades monetarias locales por unidad de moneda extranjera actúa en los hechos como una medida de protección de la producción local, toda vez que encarece las importaciones en moneda doméstica a la vez que abarata el precio en moneda extranjera de los bienes producidos internamente, facilitando la exportación de los mismos; - asimismo, el subsidio a la producción de ciertos productos constituye una manera de ganar competitividad al reducir los costos internos de producción de los mismos, facilitando su colocación tanto en el extranjero como en el mercado local, en tanto un subsidio a la exportación sólo disminuye el precio de venta al exterior, permitiendo ganar mercados externos. A medida que una economía se “abre” los salarios van perdiendo progresivamente importancia relativa como elemento constitutivo de la demanda efectiva, ya que la masa salarial puede dirigirse en mayor medida a la adquisición de bienes importados y, por lo tanto, su volumen no garantiza la colocación de la producción local en el mercado interno. Cobran, en cambio, creciente relevancia en tanto componentes del costo de producción, ya que su reducción permitiría disminuir el precio de venta de las mercancías y competir con las de origen externo tanto en el mercado doméstico como en el internacional. Por lo tanto, a medida que una economía se “abre”, va perdiendo vigencia la afirmación de que a mayor salario real (directo e indirecto) mayor demanda interna, mayor producción local y, consecuentemente, mayor ocupación, y pasa a ser 3 Si bien las mismas se han aplicado tradicionalmente para proteger la producción de bienes pueden, en algunos casos, hacer lo propio con la de algunos servicios transables. Economía III- 2014 3 reemplazada por menor costo laboral, menor costo de producción, mayor competitividad y más empleos4. “El indicador que se utiliza habitualmente para medir el grado de apertura de una economía es el cociente entre la suma de las exportaciones e importaciones de mercancías de una nación y su PBI; en otras palabras, es una evaluación de la magnitud del comercio exterior respecto al producto del período correspondiente, que permite apreciar cuánto de lo producido y demandado por esa nación tiene su justificación más allá de sus fronteras (…) la medición de la apertura plantea inmediatamente problemas metodológicos que afectan a los resultados buscados. La mayoría de las naciones, por ejemplo, tiene un comercio externo más o menos equilibrado, de modo que la suma de exportaciones e importaciones es simplemente el doble de cada una de esas variables tomadas por separado. En ese caso, el indicador es tautológico y se podría resumir a una sola variable (exportaciones o importaciones). Pero hay países que presentan fuertes déficits externos (como Estados Unidos desde comienzos de 1980 y la Argentina durante la década del noventa) y en esos casos el indicador no permite saber si esa “apertura” es básicamente una apertura “importadora”, que compra más productos de lo que vende en el exterior (de modo que la crisis posterior sorprende a los observadores que creían que la gran “apertura” argentina era un indicador de éxito externo). El mismo problema, pero a la inversa, puede ocurrir con los países estructuralmente superavitarios con el exterior, como Japón. Esta primera aclaración permite decir que el indicador resulta indiferente al hecho que los flujos comerciales se dirijan hacia o desde el exterior, lo que implica la posibilidad de que economías con situaciones opuestas desde el punto de vista del resultado comercial (déficit /superávit) arrojen similares grados de apertura aunque las consecuencias sobre su dinámica productiva sea muy distinta.”5 4 Si bien, como se aclara más abajo, los salarios en ningún caso constituyen el único factor que afecta la competitividad, cuanto más “abierta” sea una economía más tenderá a prevalecer este argumento y más posibilidades tendrán los empresarios de enfrentar exitosamente las demandas salariales de los trabajadores, En este sentido sostiene Block, “… la apertura de la economía provee un medio para combatir las demandas de mayores salarios de la clase trabajadora …” (Fred L. Block, Los orígenes del desorden económico internacional, F.C.E,, México, 1980; pág. 14). 5 Jorge Schvarzer, La apertura económica, el comercio mundial y los bloques regionales, CESPA/ Universidad de Buenos Aires, Marzo de 2004. Economía III- 2014 4 En la actualidad todas las economías exhiben un mayor grado de apertura que en el pasado y, por lo tanto, la competitividad internacional se ha convertido en una cuestión central de la agenda de los países, dado que la misma remite a la capacidad que posee cada uno de ellos de colocar parte de su producción en los mercados externos así como de sustituir parcialmente los bienes importados por producción nacional.6 Este fenómeno se relaciona con dos elementos fundamentales para el desarrollo de una economía: a) por una parte, incrementa el excedente de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones), que es la principal fuente genuina de obtención de divisas, que son a su vez un requisito tanto para el cumplimiento de los compromisos internacionales como para evitar ulteriores incrementos del endeudamiento externo y b) al sustituir producción extranjera por producción nacional hay un reemplazo de puestos de trabajo generados en otros países por ocupaciones creadas en el ámbito local. Se confirma entonces que el problema de la competitividad internacional sólo tiene sentido para aquellas mercancías que pueden ser objeto del comercio entre países, y sólo respecto de las mismas tiene sentido plantear la posibilidad de ganar mercados locales (sustituyendo importaciones) o extranjeros (reemplazando la producción doméstica) en la medida en que resulten competitivos. 1.2. El precio de los bienes transables. Todo bien transable tiene un precio internacional7 determinado por su oferta y demanda a nivel mundial, expresado en aquella(s) moneda(s) moneda(s) utilizada(s) para las transacciones externas. A su vez, posee un precio interno o local definido, en principio8, por su precio internacional convertido a la moneda local mediante su multiplicación por el tipo de 6 Esta situación se ve acentuada por la crisis económica internacional, que lleva a los países a compensar mediante el comercio internacional (exportaciones) la caída de la demanda doméstica. En este sentido cabe prevenir respecto de la posibilidad de incurrir en una falacia de composición, esto es, atribuir a la totalidad lo que sólo es válido para una parte: es imposible que el saldo comercial de todos los países sea positivo ya que, en ese caso, la oferta superaría a la demanda mundial. 7 Esta afirmación sólo resulta aplicable stricto sensu a los commodities ya que, en el resto de las mercancías, la diferenciación de productos, entre otros factores, tienden a relativizar este concepto. 8 En rigor, el precio así obtenido corresponde al caso -inexistente en la realidad- de una apertura absoluta e irrestricta de la economía. En los hechos, el mismo depende, básica pero no excluyentemente, de la aplicación de ciertas medidas de política económica. En este sentido, la misma expresión tipo de cambio nominal debe ser entendida como su valor efectivo (es decir, el obtenido después de la aplicación de los respectivos subsidios o gravámenes, si existieran) correspondiente a cada producto transable. Economía III- 2014 5 cambio nominal, lo que demuestra que en cualquier momento determinado este último constituye el elemento de base de la capacidad competitiva de una economía. Al valor así obtenido se le adicionan los subsidios y se sustraen los impuestos a la exportación (“retenciones”) en el caso de los exportables. Precio local de los exportables = Precio internacional de los exportables x tipo de cambio nominal x [1+ (subsidios – impuestos)] En el caso de los importables, por el contrario, se sustraen los subsidios y se adicionan los impuestos a la importación. Precio local de los importables = Precio internacional de los importables x tipo de cambio nominal x [1+ (impuestos - subsidios)] Ejemplos: Precio internacional de los exportables = Precio internacional de los importables = U$S 10 por unidad. Tipo de cambio nominal = $9 por 1 U$S. Impuestos = Subsidios = 20%. 1) Impuestos a la exportación. Precio local de los exportables = U$S 10 X $9 U$S 1 x $9 U$S 1 x $9 U$S 1 x 1 - 0,20 = $ 72 2) Subsidios a la exportación. Precio local de los exportables = U$S 10 X 1 + 0,20 = $ 108 3) Impuestos a la importación. Precio local de los importables = U$S 10 X 4) Subsidios a la importación. 1 + 0,20 = $ 108 Economía III- 2014 6 Precio local de los importables = U$S 10 X $9 U$S 1 x 1 - 0,20 = $ 72 El precio de los bienes transables es independiente de sus costos de producción internos; si éstos son superiores al precio interno (definido por el precio internacional, el tipo de cambio y los impuestos o subsidios) entonces la producción local no está en condiciones de competir en el mercado internacional (exportando) ni local (substituyendo importaciones). 2. Costo de producción, costo laboral y competitividad. La argumentación ortodoxa acerca de la competitividad de la producción local suele verse afectada por un doble tipo de restricciones. a) Por una parte, si bien es cierto que la capacidad de competir internacionalmente de una empresa, sector o economía se expresa en medida apreciable, a través de una reducción de sus costos de producción, no lo es menos que es posible mejorar la competitividad de algunos productos a través de otra vía no relacionada con la disminución de los mismos. b) Por la otra, las reducciones de costos se focalizan exclusivamente sobre las denominadas "cargas sociales" y otros costos regulatorios del trabajo, sin tener en cuenta que los mismos constituyen sólo una parte de los costos laborales y que estos últimos, a su vez, representan sólo una fracción de los costos totales de producción. De esta manera, en la discusión se opera con una doble limitación: - se reduce la posibilidad de ganar competitividad exclusivamente a través de la disminución de los costos de producción; - adicionalmente, se limita esa posibilidad sólo a uno de sus componentes (los costos laborales). Esto plantea un debate en términos inaceptables ya que, como dice Coriat9, "... consiste en admitir que la competitividad es igual a la competitividad costo y luego definir a la competitividad costo como la competitividad salarial. La conclusión es que la competitividad es igual a la disminución del costo de los salarios." 9 Benjamín Coriat, Los desafíos de la competitividad, Asociación Trabajo y Sociedad-Oficina de publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires, 1977; pág. 33. Economía III- 2014 7 Un abordaje menos sesgado nos permite ver que: 1. los costos totales son nada más que uno de los factores a través de los que se puede mejorar la capacidad de competir en los mercados internacionales. 2. los costos laborales constituyen, a su vez, una fracción de los costos totales de producción y 3. las cargas sociales y otros costos regulatorios representan sólo una parte de los costos laborales; En efecto, los productos transables ganan competitividad (es decir, incrementan su capacidad de ser vendidos fuera del país y/o de sustituir en su interior producción importada), ya sea por sus precios (lo cual remite de manera más o menos directa a sus costos totales de producción, como se verá más adelante), ya sea debido a un conjunto de aspectos referidos esencialmente a la calidad, al diseño, a las modalidades de mercadeo, etc., llamados a veces “intangibles”. Un aspecto adicional lo constituyen las condiciones de financiamiento de las ventas, que pueden constituir un elemento suplementario de competitividad y los costos de transporte, que suelen ser dejados de lado en la teoría económica. Mientras para los commodities el factor determinante sigue siendo el precio (y eventualmente las mencionadas condiciones de financiamiento, tiempo de entrega y los costos de transporte), ya que se trata de bienes en los cuales no existen diferencias de calidad o diseño, para una amplia gama de otras mercancías su capacidad competitiva no está relacionada con su precio (y consecuentemente, con sus costos de producción), sino con los aspectos que se incluyeron en el rubro de “intangibles” (en este caso, un menor precio puede llegar a reforzar su competitividad, pero no constituye el factor determinante de la misma). Existe, entonces, una doble vía de acceso, con carriles no excluyentes, por la que los productos de una economía pueden mejorar su capacidad de competir en el mercado internacional: - por su precio de venta; - por aspectos no vinculados con su precio de venta ("intangibles”). Las diferencias en el precio de venta de un producto son esencialmente atribuibles a diferencias en sus costos totales de producción, ya que no parece que, en general, las Economía III- 2014 8 mismas puedan explicarse por diferencias en los márgenes de beneficio dado que resulta teóricamente esperable que los mismos tiendan a uniformarse como resultado de la propia operación de los mercados internacionales. Si así no fuera, la reducción del margen unitario de beneficio constituye una manera de ganar competitividad vía la disminución del precio de venta del producto. Una tercera posibilidad, no contemplada específicamente, es la que implica obtener ganancias de competitividad vía la reducción de las restricciones tarifarias y de otra índole que dificultan el acceso de la producción local a los mercados extranjeros en forma independiente del precio de la misma10. La competencia internacional vía precio del bien se da en términos de: a) precio de productos particulares (y no agregados de productos), b) medidos en una moneda de cuenta internacional y c) para cada nación con la cual sea posible mantener relaciones comerciales. Por lo tanto para un país existen tantas ventajas o desventajas competitivas como productos puedan ser objeto de comercio internacional, como países con los cuales pueda establecerse una relación comercial y como tipos de paridades cambiarias puedan considerarse11. Tenemos, entonces, para empezar, la distinción entre lo que puede denominarse: - competitividad vía “costo" de producción de la mercancía; - competitividad vía "no costo" de producción de la mercancía. 2.1. Competitividad vía “costo" de producción de la mercancía. El costo de producción de un bien involucra tanto el precio de los diferentes insumos como el rendimiento de los mismos. Encontramos así otro doble modo de abordar la cuestión de la competitividad internacional costo, a la que puede hacerse referencia apelando a la distinción entre: - competitividad vía “precio (de un insumo)” y - competitividad vía “rendimiento (de un insumo)”, 10 En esta opción se incluyen todos los mecanismos preferenciales que se negocian en los Tratados de Libre Comercio (TLCs). 11 Por lo tanto, a pesar de la frecuencia con que se utiliza esta expresión, toda referencia a la competitividad de una economía en su conjunto, no pasa de ser una expresión metafísica (en el sentido en que emplea este término Joan Robinson): Economía III- 2014 9 conceptos aplicables estrictamente a todos y cada uno de los recursos utilizados en el proceso productivo. La competitividad vía “precio (de un insumo)” deriva de una menor remuneración a los recursos que intervienen en la obtención de una determinada mercancía (incluido, naturalmente, el trabajo, que participa en la producción de todas ellas), la que puede originarse en una diversidad de factores económicos, sociales y políticos. La competitividad vía “rendimiento (de un insumo)” se refiere a la productividad de los mismos, la que, mediada por el precio respectivo, determina en definitiva la incidencia en el grado de competitividad costo de un determinado componente de un producto específico. El concurso de ambos factores -precio y rendimiento (de cada insumo)determina, en definitiva, la competitividad costo (de producción) de una mercancía particular. En consecuencia, la consideración integral del tema del costo laboral, en tanto parte del costo total de producción de un bien o servicio, requiere abordar al mismo tiempo los aspectos del precio (salario más otros costos asociados) así como los del rendimiento del trabajo (productividad laboral). 2.1.1. Costo de producción12. Una tipología simplificada de los costos de producción por unidad de producto muestra que los mismos pueden clasificarse en: - costos laborales; - costo del resto de los insumos (nacionales e importados); - otros costos (transporte, comunicaciones y energía). La sumatoria de los mismos da el denominado “costo primo unitario de producción”. Costo total unitario de producción = Σ qi x pi. donde: 12 Se excluye la participación de los costos financieros a efectos de simplificar la exposición. Economía III- 2014 10 qi: cantidad de insumo por unidad de producto, incluido el insumo trabajo (cantidad de tiempo promedio necesario por unidad de producto); pi: costo unitario del insumo, incluido el costo laboral promedio por unidad de tiempo; El costo unitario total de producción es, a su vez, inferior al precio de venta del producto, difiriendo ambos conceptos en el “margen bruto unitario de ganancia”. De esta manera, el “precio de venta unitario” es igual a: Costo primo unitario x (1+ß) Precio de venta unitario = (Σ qi x pi) x (1+ß) donde: ß: margen bruto unitario de beneficio; A modo de ejemplo: Costo primo y precio de venta unitarios $ % Costo primo corrientes Costos unitarios: - laborales (a) - de otros insumos (b) - transporte, comunicaciones, energía (c) 40,0 110,0 50,0 20,0% 55,0% 25,0% Costo primo unitario de producción (1) = (a)+(b)+(c) 200,0 100,0% Margen bruto unitario de beneficio (30%) (d) 60,0 Precio de venta unitario (2) = (1) x (1,3) 260 Se comprueba entonces que un aumento del costo laboral nominal afecta el precio de los bienes en la proporción en que el primero intervenga en el costo primo. En el caso de los bienes no expuestos a la competencia internacional (no transables) el mismo tenderá a trasladarse al precio final de los productos en la medida en que su efecto sobre la demanda de los mismos no impacte negativamente en la rentabilidad de la firma. En el Economía III- 2014 11 caso de los transables, afecta el margen unitario de beneficio en tanto no pueda ser compensado por un incremento proporcional del rendimiento del factor trabajo (productividad laboral) o una disminución del costo de otros insumos (vía precio y/o rendimiento). 2.1.2. Costo relativo de un insumo. El “costo primo unitario de producción” da lugar a un indicador muy utilizado en la discusión acerca de la incidencia del trabajo en el costo de producción de un bien transable: la participación de los costos de los diferentes insumos en el costo primo expresado como porcentaje del mismo. Costo relativo del insumo i = Costo del insumo i por unidad de producto en $ corrientes Costo primo unitario en $ corrientes x 100 La composición porcentual del costo primo no es un indicador apropiado de la incidencia del costo laboral en las posibilidades competitivas de un determinado producto. En primer lugar, porque la proporción que este último representa dentro del costo primo a nivel microeconómico está fuertemente influido por el carácter más o menos intensivo en trabajo de la tecnología utilizada, el que a su vez depende del tipo de bien transable de que se trate (y a nivel agregado, de la composición del producto transable). Por otro lado, porque resulta inútil como elemento a tener en cuenta a efectos de mejorar la competitividad, ya que cualquier reducción de la participación del costo laboral en el costo primo determinará que la incidencia de uno o más de los restantes costos deba aumentar para mantener la suma de todos ellos en el 100%. Por lo tanto, si la disminución del primero se interpreta como una mejora de la competitividad, debería aceptarse que la misma sea anulada totalmente en forma simultánea por el empeoramiento de la competitividad que derivaría del necesario aumento porcentual de alguno(s) de los otros costos. A lo sumo, todo lo que el indicador puede proporcionar (tanto en el nivel microeconómico como agregado) es una referencia a la relevancia que el insumo trabajo tiene en el costo primo a efectos de aplicar el primero de los criterios que se verán a continuación. Economía III- 2014 12 2.1.3. Costo de producción: criterios para su reducción. Vista la composición del costo primo se comprueba que el costo laboral es sólo uno de sus componentes, y no necesariamente el más importante. Se advierte entonces que cualquier intento de reducir el primero no tiene por qué concentrarse a priori y con un carácter prácticamente excluyente en la disminución de este último. La elección, por el contrario, debería en principio atender a uno o varios de los siguientes criterios generales: i) la mayor incidencia dentro del costo primo; ii) la mayor factibilidad de que ese costo pueda ser reducido; iii) el menor número de "contraindicaciones" o "efectos colaterales" negativos, esto es, los menores costos económicos, sociales y políticos, ya que ellos deben contrastarse, como contrapartida, con las mejoras de competitividad que puedan obtenerse13. 2.1.4. Vías y consecuencias de la reducción de los costos laborales. Así, por ejemplo, una reducción de los aportes patronales al sistema previsional, como se aplicó en los 90 y aún sigue en vigencia, implica una disminución del componente de costo laboral en el costo total de producción, pero a su vez repercute en el financiamiento de las prestaciones y, consecuentemente, en las condiciones materiales de vida de los actuales y futuros beneficiarios del sistema, a menos que sea compensado por otra fuente de recursos, lo cual impactará sobre los niveles de ingresos de aquellos sobre los cuales recae la imposición. Así, si una parte del aporte patronal fuera sustituido por un aumento de los aportes de los trabajadores, estos últimos verían reducido su ingreso presente para mantener sus ingresos futuros. Una disminución de las montos indemnizatorios también reduciría los costos de producción en proporción a la cantidad de despidos y a la antigüedad del personal que quedara cesante, pero reduciría la capacidad económica del trabajador despedido para mantener su hogar hasta tanto pudiera encontrar una nueva fuente de ingresos. 13 Cabe recordar que todo costo desde el punto de vista del productor representa, al mismo tiempo, un ingreso para otros agentes económicos. Economía III- 2014 13 Una reducción del salario corriente implicaría una disminución del costo de producción proporcional a su incidencia en el mismo, pero afectaría negativamente las condiciones materiales de vida de los asalariados al disminuir su capacidad de consumo, contracción que de no compensarse por un aumento de similar magnitud en la inversión o en las exportaciones, podría ocasionar una caída de la demanda efectiva. 2.2. Costo laboral. 2.2.1 Salario directo. El núcleo o elemento de base del concepto de costo laboral está dado por el salario del trabajador. Este elemento puede ya, de por sí, aumentar o disminuir la competitividad internacional. En rigor, el mismo constituye un elemento principal en la capacidad de competir externamente que presentan algunas economías, en las cuales el nivel de vida de los trabajadores es más bajo que en el resto de los países. Al respecto, cabe tener en cuenta que la remuneración que percibe el trabajador admite dos lecturas: -desde el punto de vista del nivel de bienestar material al que él y su familia pueden acceder con ese ingreso, al cual llamaremos "salario bienestar". El mismo refleja, en un momento dado, la capacidad de adquirir un conjunto de bienes y servicios correspondientes a un cierto nivel de vida, material y socialmente compatibles con el grado de desarrollo alcanzado por la sociedad. Este último puede ser calculado a partir del valor de distintas “canastas” de bienes y servicios que sean, de alguna manera, representativas del consumo que requieren los asalariados para alcanzar ese “nivel de satisfacción socialmente aceptable”. Salario bienestar = Salario Nominal Medio Mensual Valor corriente de una canasta de bienes y servicios El numerador está expresado en unidades monetarias (a precios corrientes) por unidad de tiempo de trabajo, en tanto el denominador refleja el valor (también en unidades monetarias a precios corrientes y por un período análogo al de la unidad de tiempo trabajado) de esa canasta. El cociente representa, en consecuencia, la cantidad Economía III- 2014 14 de las mismas que permite adquirir la remuneración correspondiente a una unidad de tiempo de trabajo, es decir, el salario medio vigente en ese momento14. -desde el punto de vista del costo del productor, al que se conoce como “salario costo o salario producto”, en cuyo caso el dato relevante no es la cantidad de bienes y servicios a los cuales puede acceder el trabajador sino la relación del salario nominal con los precios de los bienes en cuya producción se genera, es decir, en la medida en que el mismo se expresa en términos de valor de producción. Salario Nominal Medio Mensual Salario costo o = producto Precio corriente de las mercancías en cuya producción interviene Por razones análogas a las expresadas en el caso anterior, el resultado mide en esta oportunidad el número de unidades del bien transable por unidad de tiempo de trabajo, esto es, la cantidad de producto que representa el salario medio vigente en ese momento. Como es obvio, la evolución de cada uno de ellos dependerá del comportamiento del salario nominal vis-à-vis el de - los precios de los bienes y servicios que constituyen la canasta de consumo del asalariado, para lo cual puede recurrirse, en la actualidad, al Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano base IV trimestre 2013=100 (IPCNu), que mide las variaciones de los precios de un conjunto fijo de bienes y servicios representativos del gasto de consumo final de todos los hogares residentes en viviendas particulares en las localidades de 5.000 y más habitantes en todo el territorio nacional. - los precios de los bienes y servicios en cuya producción interviene, los que a partir de 1993 se expresan en el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), “que mide la variación promedio de los precios percibidos por el productor local por su producción”, a través de una muestra compuesta por unidades informantes de todo el país15. 14 Como se verá en la última unidad del programa este indicador tiene un alto nivel de semejanza con el utilizado para estimar los niveles de pobreza e indigencia por ingresos. 15 INDEC, Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). Este indicador reemplaza al Índice de Precios al por Mayor (IPM) base 1981, vigente hasta diciembre de 1995. Economía III- 2014 15 Salario "real" (Período Final) = Salario nominal (Período Final) x IPCNu o IPP (Período Inicial) IPCNu o IPP (Período Final) Cuadro N° 1 Períodos 1991 2001 Variación % IPP (1) IPC (2) Salario nominal (Base 1991=100) Salario bienestar (Base 1991 =100) (3) Salario costo o producto (Base 1991 = 100) 90,22 105,05 67,45 98,78 100,00 142,42 100,00 97,25 100,00 122,32 16,43% 46,44% 42,42% -2,75% 22,32% Fuente: (1) Indice de Precios Mayoristas Productos Nacionales. Hasta el año 2000, Adolfo E. Buscaglia, "La economía argentina a fines del siglo XX", Apéndice Estadístico, Tabla 3 en Marcelo Lascano (comp.), La economía argentina hoy, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2001. El valor de 2001 se obtuvo aplicando a este último la variación del Indice de Precios Basicos del Productor registrada durante ese año, INDEC, Indice de Precios Básicos del Productor (IPP). (2) INDEC, Serie histórica del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires. (3) Salario real promedio del sector industrial. Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina, FLACSO/Siglo XXI, Buenos Aires, 2006, Cuadro N° 6.2 . Como puede verse, la evolución del salario bienestar y el salario costo no tienen por qué ser coincidentes y, en rigor, pueden tener comportamientos de signo opuesto de acuerdo a cuál sea, para una cierta trayectoria de la retribución nominal, la correspondiente a los valores de cada una de las “canastas” reflejadas en los respectivos índices de precios. El Cuadro 1 muestra que el nivel de bienestar material de los trabajadores y sus familias experimentó un deterioro, dado que los salarios nominales aumentaron en menor proporción que el costo de los bienes y servicios al cual destinan sus ingresos (42,42 y El Indice de Precios Básicos al Productor (IPP) “tiene por objeto medir la variación promedio de los precios a los que el productor local vende su producción. En este caso es importante que Argentina sea el país de origen de la producción. Consecuentemente, el IPP excluye los productos importados que se ofrecen en el mercado argentino e incluye los productos de fabricación local que se exportan al extranjero.”, INDEC, Cómo usar un índice de precios, Buenos Aires, Marzo de 2002. En rigor, su aplicación sólo es válida para el agregado de productos transables, mientras que a nivel micro o, incluso, sectorial, correspondería utilizar los respectivos índices de precios, en el caso que los mismos existieran. Economía III- 2014 16 46,44% respectivamente), con lo cual la capacidad de compra del salario disminuyó el 2,75%. Paralelamente se comprueba que el salario costo o producto aumentó como proporción del precio de los bienes transables debido a que el incremento nominal de los salarios superó al de estos últimos (16,43%), como consecuencia de la creciente competencia externa a la que se vieron sometidos durante ese período. Este fenómeno puede explicarse, al nivel agregado de la economía, por la existencia de una doble diferencia entre el conjunto de precios que reflejan el IPC y el IPP. Mientras el IPP representa los precios en la puerta del establecimiento que los produce, “… el IPC incluye, con un peso importante, los servicios tanto en forma directa (servicios personales, tarifas, alquileres, y similares), como implícita al incorporar los márgenes de intermediación que se aplican sobre los bienes de consumo.” En consecuencia: - El IPC incluye los servicios y el IPP no 16. - El IPC incluye los márgenes de distribución y comercialización y el IPP no. Dado que los servicios son, en general, no transables17, no se encuentran sometidos a la competencia internacional, lo que les permite evolucionar de una manera más independiente. Por lo tanto, el comportamiento del precio de los servicios y de los márgenes de distribución y comercialización en relación con el correspondiente al precio de los bienes transables es el factor que explica el grado de discrepancia entre el nivel de vida del trabajador y el costo en términos del valor de la producción para el empresario. En consecuencia: - cuanto menores sean los márgenes de intermediación y comercialización más se asemejarán en cada momento los valores del salario bienestar y el salario costo o producto, y 16 Héctor Szretter, ARGENTINA: costo laboral y ventajas competitivas de la industria 1985-1995, mimeo, diciembre de 1995, pág. 28. 17 Ver nota al pie 2. Economía III- 2014 17 - cuanto más similar sea la evolución de estos márgenes y del precio de los servicios vis-à-vis la de los precios del productor, más semejantes serán los valores del IPC y el IPP a través del tiempo. 2.2.2. Salario indirecto. Además de la obtención directa de un salario, el trabajador percibe otros pagos o compensaciones en forma a menudo diferida, no periódica o circunstancial (i.e. jubilación, cobertura médica, indemnización por despido, etc.). Estos ingresos se financian ya sea con un impuesto sobre el salario, ya sea con pagos efectivos eventuales o con la creación de fondos contables, y configuran costos efectivos de producción en un pie de igualdad con el salario. Estos componentes del salario indirecto, o más estrictamente su financiamiento, suelen clasificarse en: - cargas sociales: tienen la naturaleza de un impuesto sobre la nómina salarial y se refieren a la previsión social, al PAMI, al FONAVI, a las obras sociales y a las asignaciones familiares. - otros costos regulatorios: incluyen el sueldo anual complementario, las indemnizaciones por despido18 y las vacaciones. Como puede observarse en el cuadro siguiente, la magnitud de estos costos es inferior a la del salario directo pero de significativa importancia. 18 En este caso, su costo efectivo dependerá de que tenga lugar el hecho que lo origina. De no producirse despidos, no tendrían lugar pagos por ese concepto y, en caso de haberse constituido un fondo contable, se iría recuperando del mismo la parte correspondiente a los trabajadores que, por jubilación o retiro voluntario, dejaran de estar sujetos a esa eventualidad. Economía III- 2014 18 Costos de la mano de obra manufacturera (circa 1997) Países Alemania EE.UU. Corea Argentina Brasil Chile México Salario por hora Costos laborales (dólares) (% del salario) 16,1 12,6 6,8 4,6 3,7 2,5 1,9 78,5% 40,3% 21,9% 42,5% 58,2% 38,0% 42,0% Costos laborales por hora (dólares) 28,7 17,7 8,2 6,5 5,9 3,5 2,8 Fuente: E. Klein y V. Tokman, “La estratificación social bajo tensión en la era de la gobalización” en Revista de la CEPAL 72, Diciembre 2000. 2.2.3 Costo laboral por unidad de tiempo. Agregando al salario directamente percibido los costos asociados al salario indirecto se obtiene el "costo salarial medio19 por unidad de tiempo de trabajo” (CLUT), es decir, el costo laboral mensual promedio por asalariado del sector transable, que refleja el impacto de la variable precio del insumo trabajo y está expresado en unidades de moneda local (pesos) a valores corrientes. Costo laboral por unidad de tiempo = Salario directo x [1 + (cargas sociales + otros costos regulatorios)]20 Como en el caso del salario la evolución del CLUT a través del tiempo también puede medirse en términos de bienestar o de costo o producto, cuyo valor dependerá, en 19 El término medio se refiere, a nivel agregado de la producción de mercancías transables, al cociente entre el costo salarial total del sector por unidad de tiempo y el número de trabajadores en relación de dependencia ocupados en el mismo durante ese lapso (en rigor, medido en el equivalente de trabajadores de jornada completa, esto es, convirtiendo los de tiempo parcial –voluntarios o involuntarios- y los que trabajan horas extras al número equivalente de asalariados de entre 35 a 45 horas semanales). El propio concepto de cargas sociales es, en sí mismo, un valor medio, ya que al menos una parte de las mismas (v.g. vacaciones, despidos) remiten a la antigüedad del trabajador en su puesto de trabajo y el resultado es, a su vez un promedio del peso que estos atributos tienen en la conformación de los planteles, ya sea a nivel agregado, sectorial o micro. 20 Estimados como proporción del salario directo. Economía III- 2014 19 este último caso, de la variación que experimenten los salarios nominales, los costos patronales asociados al salario indirecto (estimados como una proporción de los mismos) y los precios de los bienes y servicios transables, esto es, de aquellos de cuyo costo de producción forma parte. Para ello será necesario deflactar el CLUT a precios corrientes por algún índice que exprese el cambio registrado en el precio interno de los bienes transables (IPP), obteniendo de ese modo el costo laboral mensual promedio por asalariado del sector transable expresado en términos “reales” de bienes producidos. Sin embargo, el CLUT (convertido a una unidad de moneda común, ver infra) no constituye un indicador apropiado para realizar una comparación del costo del factor trabajo a nivel internacional, ya que sólo refleja la incidencia del precio de este insumo, pero no la de su rendimiento, lo que podría llevar a la conclusión errónea de que un mayor salario (directo e indirecto) implica necesariamente una menor capacidad competitiva para una empresa, sector o economía21, siendo en realidad su resultado conjunto el que determina la influencia del costo laboral en la capacidad competitiva, vía costo de producción, de una determinada mercancía. La inclusión del rendimiento de la mano de obra –como la de cualquier otro insumo- requiere calcular su productividad, esto es, la cantidad de bienes transables producidos, en promedio, por los asalariados del sector durante un cierto período de tiempo (el mismo sobre el cual se ha estimado el CLUT). 2.2.4. Productividad laboral. En este sentido, cabe tener en cuenta que sólo en el nivel microeconómico (que es el pertinente) la productividad se puede expresar en unidades físicas. A nivel agregado (es decir, no de un único producto) la productividad sólo se puede expresar como el cociente entre el valor monetario (a precios corrientes o constantes) de 21 En consecuencia, se podría inferir que, hacia 1997, las economías de Alemania, EE.UU. y Corea eran menos competitivas que la de Argentina (ver supra). Economía III- 2014 20 un conjunto heterogéneo de bienes y servicios transables durante un cierto período de tiempo y el número de asalariados22 que participaron en su generación. 2.6. Costo laboral por unidad de producto. Dividiendo el CLUT por la productividad laboral se arriba al Costo laboral por unidad de producto (CLUP), cuya significación difiere significativamente según se trate del caso micro o macroeconómico. En el primero de ellos, es posible hacerlo por la productividad del colectivo de los asalariados intervinientes en la producción expresada en unidades físicas de producto, obteniéndose el costo salarial por unidad de producto específico en unidades de moneda local corriente o en valores “reales” de producción por unidad física de la mercancía correspondiente según se trate del análisis (sincrónico o diacrónico) al cual se aplique, y se lo identificará como CLUPm. En el segundo, en cambio, dado que tanto el numerador como el denominador están expresados en el mismo tipo de unidades monetarias locales (sea a valores corrientes o deflacionados por el IPP), el resultado será un número puro que mide la proporción media que representa el costo laboral (directo e indirecto) en el valor agregado del sector productor de bienes transables, y se lo denominará CLUPM. Costo laboral por unidad de producto (en pesos corrientes o constantes) = CLUT (en pesos corrientes o constantes) Productividad laboral media por unidad de tiempo de trabajo de los asalariados del sector transable (en pesos corrientes o constantes) = CLUT (en pesos corrientes o constantes) PBI Transable (en pesos corrientes o constantes) Asalariados del sector transable Tanto en el caso micro como en el macroeconómico, el CLUP a precios corrientes en moneda local constituye una modalidad atípica de calculo, cuyo única utilidad podría remitir a la obtención del valor de ese indicador a los precios vigentes en un determinado 22 En equivalente de trabajadores de tiempo completo o, alternativamente, en cantidad de horas trabajadas en relación de dependencia durante ese período, multiplicadas posteriormente por la extensión horaria de la jornada completa para obtener la productividad por equivalente de trabajador de tiempo completo. Economía III- 2014 21 momento para su conversión posterior a una moneda común (al tipo de cambio nominal existente, ver infra), con el objetivo de llevar a cabo una comparación internacional sincrónica. Si, en cambio, el propósito fuera comprobar la variación del costo laboral a lo largo de un cierto período (análisis diacrónico), corresponde utilizar el CLUT y la productividad deflacionados23 por algún índice que exprese la evolución del precio interno de los bienes transables24 para medir, a partir del mismo, el CLUP en términos “reales” de bienes producidos sujetos a la competencia externa. 2.7. La conversión a una moneda de cuenta internacional. Para permitir la comparación internacional es necesario ahora convertir las cantidades de moneda local de cada uno de los países en que está expresado el CLUPm, en una moneda común. Esta es normalmente aquella en cuyos términos se desarrolla el comercio exterior. Costo laboral por unidad de producto (a nivel micro) en Costo laboral por unidad de $ corrientes producto (a nivel micro) en = U$S nominales Tipo de cambio nominal ajustado por subsidios y/o impuestos El CLUPm en U$S nos dice el costo laboral en dólares por unidad de un determinado producto al tipo de cambio nominal efectivo vigente y, por lo tanto, recién ahora es factible la comparación internacional de los costos laborales en un momento dado. Si se trata de un análisis diacrónico es conveniente deflactar el tipo de cambio nominal efectivo por algún índice que exprese la variación de los precios locales de los 23 Como es obvio, la deflactación de la productividad sólo es aplicable al nivel agregado, ya que a nivel micro la misma viene expresada en unidades físicas. 24 En el caso de la Argentina, este índice debería incluir a los bienes primarios. Sin embargo, como se carece de información periódica sobre el empleo en este sector, el mismo se refiere exclusivamente a los correspondientes a las actividades secundarias y terciarias (que mayoritariamente se llevan a cabo en centros urbanos), respecto de las cuales es posible estimar aproximadamente el volumen de ocupación a través de la Encuesta Permanente de Hogares (ver Carlos Crucella, “Ajuste estructural y empleo, Una aproximación al comportamiento del mercado de trabajo argentino en los noventa” en Temas y Debates N° 6 y 7, Rosario, Noviembre de 2003; Nota al pie 1 y Cuadro N° 1). Economía III- 2014 22 productos transables para estimar la capacidad de compra de los mismos por unidad de moneda extranjera25. Costo laboral por unidad de producto en U$S "reales" Costo laboral por unidad de producto en $ corrientes = Tipo de cambio nominal ajustado por subsidios y/o impuestos IPM x (EE:UU) IPP (local) En efecto, el tipo de cambio nominal ve afectado su valor “real” por la evolución de los precios locales de los bienes transables. Para que el valor “real” del tipo de cambio permanezca inalterado a lo largo del tiempo su valor nominal debe evolucionar en el mismo sentido y proporción que los precios de los bienes transables, es decir, a través de un sistema de pequeñas modificaciones (devaluaciones o revaluaciones) periódicas que al mantener constante el tipo de cambio “real” (obviamente, no así el nominal), permita conservar el nivel de competitividad inicial. Cuando el tipo de cambio nominal es fijo, como aconteció entre 1991 y 2001, toda variación de los costos internos se traduce en una variación de la misma magnitud de los costos en dólares, ya que la variable mediatizadora -el tipo de cambio nominal-, se mantiene inalterada. De esta manera, si los costos internos de los transables crecen más 25 En este caso es aconsejable ajustar también el CLUP por un índice que refleje la evolución internacional de los precios de los bienes transables, a efectos de descontar de la variación de precios internos de las mercancías comercializables externamente aquella parte que corresponde a la “inflación internacional”. Si bien en este caso se ha utilizado para tal fin el IPM de EE.UU, en rigor correspondería utilizar un índice de precios compuesto por los correspondientes a cada una de las economías con las cuales el país intercambia bienes y/o servicios, ponderados por su respectiva participación en el comercio internacional del mismo. La excepción, claro está, la constituiría el caso teóricamente posible pero empíricamente improbable, de que todo su comercio exterior se llevara a cabo con una sola nación, en cuyo caso el índice de precios relevante sería el de esta última. Una manera tal vez más precisa de realizar este ajuste, sería realizar este proceso con cada uno de los países con los cuales existe o podría llegar a establecerse una relación comercial, a fin de estimar el comportamiento del tipo de cambio real respecto de cada uno de ellos, y la magnitud necesaria de una variación del tipo de cambio nominal capaz de mejorar la capacidad competitiva local frente a cada uno de los mismos. Mientras el ajuste realizado a través del IPM de una sola economía, como el efectuado en este caso, resulta superfluo a los fines de la comparación internacional, ya que afecta a todos los países de la misma manera, la aplicación de la “canasta de índices” de cada uno de ellos, en cambio, no es para nada irrelevante excepto en el caso de países en la cual la misma fuera idéntica. La observación realizada en A. Monza, (op. cit. págs 14 y 16) respecto de la necesidad o, al menos, la conveniencia, de disponer “…de índices de precios construidos con la misma canasta y referidos al mismo año base para todos los países intervinientes”, resulta también aplicable, en principio, al índice de EE.UU. Economía III- 2014 23 aceleradamente que los de sus similares en otros países, la economía va perdiendo progresivamente competitividad frente a ellos.