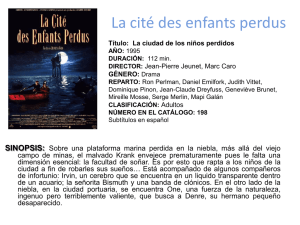

El ocho - laprensadelazonaoeste.com

Anuncio