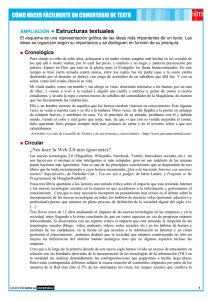

El coleccionista apasionado

Anuncio