No. 1. Ruta arqueológica cultural

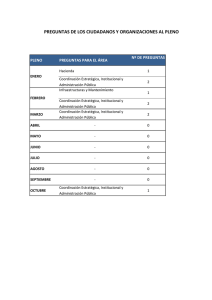

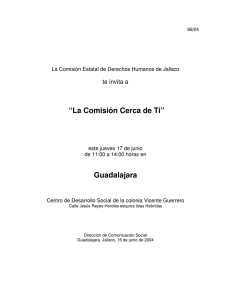

Anuncio