pdf El derecho y sus colindancias en el teatro de don Juan Ruiz de

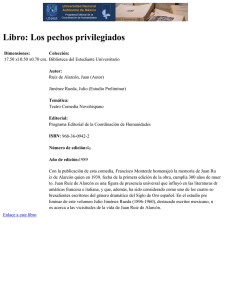

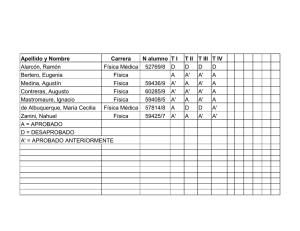

Anuncio