Haciendo Fierros en el Boulevard. Una aproximación

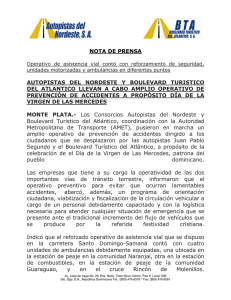

Anuncio