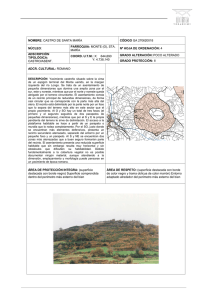

5 - las casas-torre - Michelena Artes gráficas

Anuncio