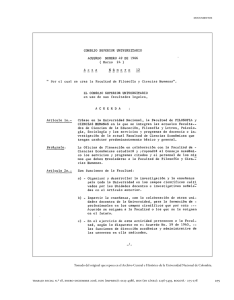

Descargar el archivo PDF - Revistes

Anuncio