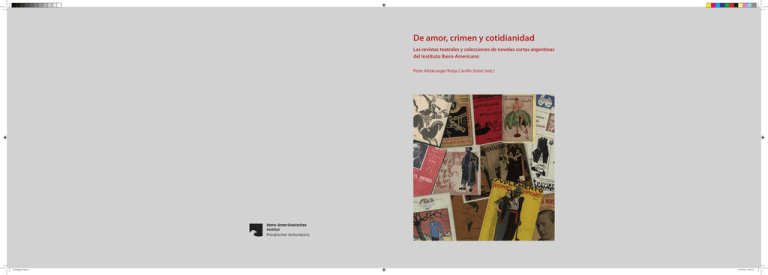

Texto completo en formato PDF - Ibero

Anuncio