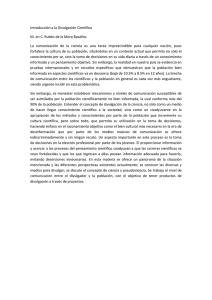

Mayo-junio - Ciencia y Desarrollo

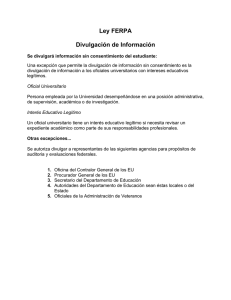

Anuncio