CABA - SIT Digital Collections

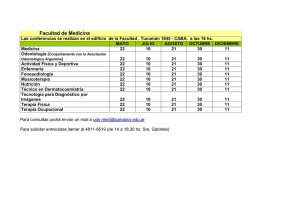

Anuncio