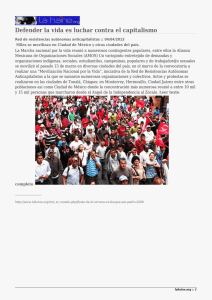

resistencias populares a la recolonización del continente

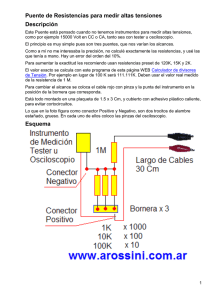

Anuncio