ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Anuncio

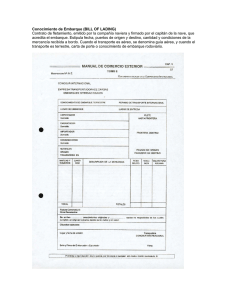

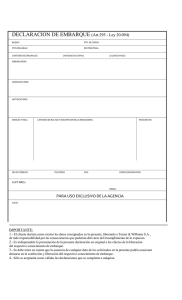

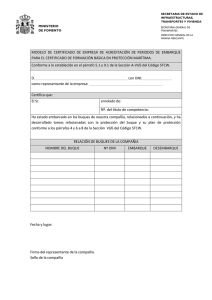

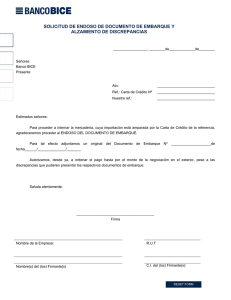

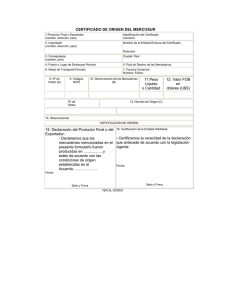

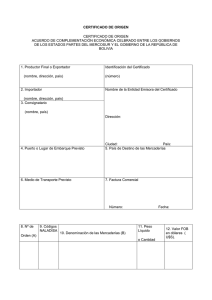

ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TIJUANA UNIVERSITY OF SAN DIEGO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NOVIEMBRE 2002. XXVI SEMINARIO NACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO “Profr. Friedrich K. Juenger” I-El contrato de Transporte Internacional. Carlos Alejandro Berraz1 El transporte implica el traslado de bienes, personas y servicios de un lugar a otro. A partir de este concepto básico, primario, se desprenden numerosas facetas que permiten afirmar que la actividad puede ser analizada desde diferentes puntos de vista, según cual sea la característica sobre la que se dirija nuestra atención. Si consideramos al transporte desde un aspecto económico, se podría afirmar que el transporte constituye un elemento más dentro del proceso de producción de los bienes, por cuanto resulta evidente que la circunstancia de encontrarse éstos en los lugares de destino redunda en un aumento de su valor. Con ello queremos significar que no es igual que un bien se encuentre en el lugar donde ha sido elaborado o producido, a que esté en el lugar donde habrá de ser comercializado, situación que tiene incidencia directa en el precio del producto, atento que el costo del transporte habrá de trasladarse al precio final. También puede ser concebido como un servicio destinado a la satisfacción de necesidades, que varía en cuanto a sus características según quien sea el prestatario, la forma en que se realice, y las necesidades e intereses del usuario. Hay quienes resaltan las implicancias políticas, sociales y hasta culturales del transporte. En efecto, se dice que “...desde el punto de vista político el transporte facilita la aplicación y el control de las disposiciones administrativas y dinamiza las comunicaciones, permitiendo una adecuada implementación de los instrumentos de la administración pública, con información permanente y desplazamiento de los dirigentes hacia lugares específicos en los que se requiere su presencia”. Y también se afirma que el transporte cumple una “función social”, “...propiciando el desarrollo de polos productivos en torno a los puertos, terminales y estaciones, configurándose poblaciones en tales establecimientos; representa para las zonas más alejadas de 1 Profesor de Derecho Internacional Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. los grandes centros urbanos, un nexo vital de información y suministro de bienes y servicios; asimismo favorece el desarrollo de trabajadores especialistas en la materia para atender a los medios, a los puertos, aeropuertos y estaciones, y para desempeñarse en los servicios conexos (aduanas, bancos, agentes, servicios de embalaje, etc.) También le corresponde cumplir una función cultural: permite el conocimiento recíproco entre los diversos grupos sociales, en forma directa, y en forma indirecta, el conocimiento de diversas producciones artísticas; a nivel general facilita el intercambio informativo entre los pueblos”.2 Todo ello pone de manifiesto que en el mundo actual la importancia del transporte es cada vez mayor, siendo un elemento fundamental para la vida y el desarrollo de una región. Y así, debe ser entendido como un factor de favorecimiento y facilitación del desarrollo y debe evitarse que signifique un obstáculo para su logro, atento las notables influencias que tiene en la vida de una comunidad. Más allá de ello, y sin desconocer esas circunstancias, pretendemos destacar aquí los aspectos escencialmente jurídicos de esta actividad. Nuestra intención es abordar al transporte desde su perspectiva jurídica, y en ese sentido debemos decir que, indudablemente, el transporte es una especie contractual. Es un contrato mediante el cual una de las partes -el transportador- se obliga a trasladar, a través del empleo de diferentes medios de transporte, de un lugar a otro mercaderías, personas o equipaje, generalmente a cambio de un precio. La afirmación de que el transporte es jurídicamente un contrato no se agota con el encuadramiento o determinación de su naturaleza jurídica, sino que las consecuencias van mucho más allá. Esta circunstancia nos obliga a tener presente que es posible aplicar a este contrato (en principio, y salvo excepciones específicas) todo lo relativo a las particularidades, modalidades, y obviamente también regulación jurídica aplicables a los contratos en general. Ello significa que la posibilidad de aplicación de las normas jurídicas que rigen para los contratos en general es perfectamente viable, siempre y cuando no se den dos circunstancias: por un lado, que las partes ejerciten la potestad de autorregulación denominada autonomía de la voluntad; por el otro, que no existan normas específicas referidas a la especie, las cuales, por su condición de tales, desplazan a las normas genéricas, y cuyo contenido será analizado con mayor detenimiento. 2 Bloch, Roberto D.: “Transporte Multimodal” Ed. AD. Hoc, Buenos Aires, Argentina, 1996, págs. 19/20. Además de considerar al transporte como un contrato, y estrechando el campo de análisis, aclaramos que nos referimos a aquellas particularidades que derivan de contratos de transporte internacionales, y de derecho privado. Desde esa perspectiva internacional del contrato de transporte, independientemente de lo que se transporte y del medio que se utilice para ello, pondremos el acento en aquéllos contratos de transporte en donde el mismo se lleve a cabo a través de las fronteras (jurídicas) de distintos estados. II) Regulación jurídica del transporte internacional. El tema consiste en el análisis de aquel derecho que regula las relaciones que se originan con motivo del contrato de transporte, atendiendo a la aplicación de normas nacionales e internacionales, de derecho comercial, administrativo e internacional privado, que pretende regular las distintas cuestiones que surgen de esta especie. Ello supone que nos encontramos ante la presencia de normas de naturaleza específica de derecho de transporte internacional: normas de fuente interna, normas de derecho internacional privado de conflicto, materiales y de policía, tratados internacionales, normas de origen consuetudinario –usos y costumbres- que rigen y se aplican en el transporte. Aún corriendo el riesgo de ser reiterativos, pero asegurándonos de que quede clara la cuestión, queremos dejar sentado que se requerirá que alguno o algunos de los elementos que integran la relación jurídica se puedan localizar en el territorio de distintos estados: así, que el transportista o quien contrata con él se encuentren domiciliados en el territorio de diferentes estados, o que el traslado de la mercadería se lleve a cabo a través de las fronteras de distintos países, o que el punto de partida o de destino se encuentren en estados distintos. Ello pondrá en funcionamiento los mecanismos del Derecho Internacional Privado, y generará la necesidad de determinar cuál de todos los derechos involucrados o que parte de alguno de ellos se debe utilizar para solucionar correctamente la eventual situación conflictiva que eventualmente se planteara. a) Regulación jurídica en el Derecho Internaconal Privado argentino. Teniendo en claro cuáles son los transportes a los que nos estamos refiriendo, nos permitimos presentar el panorama que, a la luz del Derecho Internacional Privado argentino, regula esta figura. El planteo de la cuestión –absolutamente suscinto en cuanto a su análisis, dadas las características de este trabajo- nos obliga pone, tal como señaláramos ut supra, enfrentarnos en primer lugar con las reglas que las partes hayan creado o elegido para que se apliquen a sus negocios. En resumen: autonomía de la voluntad. Ésta es la primera cuestión a analizar, tanto en lo que al derecho aplicable se refiere, como a lo atinente a la jurisdicción internacional. Descartada esta posibilidad, el legislador debe contar con respuestas, con un marco jurídico adecuado que permita solucionar una solución eventualmente conflictiva. El panorama, en el derecho argentino, es bastante dispar, variando según el tipo de transporte de que se trata. Así tenemos que en cuanto al Transporte Terrestre, en la fuente interna sólo se cuenta con algunas normas aisladas, algunas de carácter material y otras de aplicación territorial, aunque en general destinadas a regular aspectos puntuales del transporte, como por ejemplo la prescripción, las reglamentaciones sobre velocidad, etc.. En cuanto a la fuente internacional, sólo contamos con el Tratado de Montevideo de1940, no habiéndose ratificado ni receptado en modo alguno las reglas de –por ejemplo- el Convenio relativo al transporte de mercaderías por carretera de Ginebra de 1956. (C.M.R.) o el Convenio relativo a los Contratos Internacionales por Ferrocarril de Berna de 1980 (COTIF), ni tampoco la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera (CIDIP IV, Montevideo, Uruguay). En lo que respecta al Transporte Marítimo, en la fuente interna rige la Ley 20.094, cuyo Título V, “De las Normas de Derecho Internacional Privado”, contiene dos capítulos: “D e los conflictos de leyes” y “De los conflictos de competencia”. En la fuente internacional, se encuentra vigente la Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en materia de Conocimientos, de Bruselas (ratificada la convención original del año 1924, “Reglas de La Haya”). No se ratificaron ni las Reglas de La Haya-Visby (1964), ni la modificación de Bruselas de 1978, ni las Reglas de Hamburgo. Sí se ratificó el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje (Bruselas, 1910). En el ámbito regional tenemos el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo (1889) y el Tratado de Navegación Comercial Internacional de Montevideo (1940), conformado mayoritariamente por normas indirectas. En cuanto a los transportes de pasajeros, Argentina ratificó el Convenio Internacional relativo al Transporte de Pasajeros y sus Equipajes por Mar (Atenas, 1974) En lo que a Transporte Aéreo se refiere, no existen normas de Derecho Internacional Privado específicas sobre el tema en la fuente interna, el Código Aéronáutico sólo rige para casos internos. En la fuente convencional, Argentina es ratificante de la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional de Varsovia (1929). Por último, y en cuanto al Transporte Multimodal, tenemos la Ley 24.921 en el ámbito interno, y el Acuerdo de Transporte Multimodal del Mercosur en el internacional. De la manera precedente se solucionan los conflictos relacionados con el contrato de transporte internacional: en primer lugar, se aplican las reglas que las partes hubieran elegido. Si ello no hubiera ocurrido, o no pudieran aplicarse, rigen las normas específicas sobre cada modo de transporte, cuando esa regulación específica existe. Para los casos en que ello no se da, la solución se encuentra en las normas generales sobre contratos (artículos 1205 a 1214 del Código Civil argentino). Este panorama dista bastante del ideal, pero no es muy diferente al de muchos países americanos. Entendemos que la búsqueda de soluciones justas y efectivas debería obtenerse a partir de reglas consensuadas, con participación en su elaboración de todos los sectores vinculados al trasnsporte. Empero, la presencia de reglas que constituyan derecho uniforme, no garantizan absolutamente la solución definitiva a los conflictos que se presentan en el transporte por lo que “derecho uniforme” y “conflicto de leyes”, deben ser estudiados desde una perspectiva de complementariedad, y no de exclusión.3 Por último, vale la pena tener en cuenta que el transporte según la terminología de Bloch, es una “actividad bipolar”, que requiere un desarrollo lo más equilibrado posible entre los polos de carga y descarga para que sea eficiente. Y que es la expresión concreta de la integración regional, ya que a través de los sistemas y redes de transporte, los proyectos y 3 Rodríguez Gayán, E.: “Los contratos internacionales de “fletamento” y transporte marítimo”. Colección de Estudios Internacionales. XXXII. Madrid, España, Ed. Eurolex, págs. 20 y sigtes.. Señala además este autor que Derecho Internacional Privado y Derecho Uniforme poseen la misma finalidad, estando determinado su ámbito de aplicación por la “internacionalidad” del supuesto. Y si bien el número de Estados parte en los convenios de este tipo es bastante limitado, su estudio está plenamente justificado al pretender solucionar los problemas del tráfico externo. procesos económicos en gran escala son instrumentados geográficamente4. Destaca el autor citado que en Latinoamérica, los problemas a solucionar son muchos y se presentan en diversas áreas. Por ejemplo, los transportes ferroviarios presentan los problemas derivados de las diferencias de trocha. Los transportes marítimos, de la falta de avances tecnológicos en los puertos, y los aéreos han tenido un desarrollo desparejo a nivel regional. Pero sin embargo, el mayor problema probablemente sea la falta de una concepción de transporte integrado, problema que califica de “cultural”. 3. El documento utilizado en el contrato de transporte: la carta de porte. El contrato de transporte se manifiesta en un conocimiento de embarque o carta de porte, que es el documento más importante utilizado tanto en los transportes unimodales como polimodales. Se caracteriza por ser un documento que implica la recepción de las mercaderías por parte del transportador y su obligación de transportarlas y entregarlas en el lugar de destino, resultando además la prueba de ese contrato. Es decir, no es el contrato de transporte, sino su prueba. El transportador debe tener consigo un original del conocimiento de embarque, ya que a lo largo de su viaje seguramente se le requerirá que exhiba dicha documentación, y que acredite de ese modo que no lleva mercadería peligrosa o prohibida. El conocimiento de embarque, por otra parte, permite al destinatario de las mercaderías el retiro de las mismas en el lugar de destino, y el reclamo al transportista por pérdida, daño o destrucción de las mercaderías, o demora en la entrega, ya que expresa la forma y condiciones de su responsabilidad. La Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera (CIDIP IV) de 1989, en el capítulo III se ocupa del conocimiento de embarque, que de acuerdo a la definición del artículo 1°, acredita que el transportador ha recibido la mercadería que le entrega el cargador, y lo obliga a entregarla al destinatario, en la forma que se hubiera convenido. Es decir que el conocimiento de embarque, sirve para probar la existencia de un contrato, que es el que determina las reglas a las que se someterá el transporte. Luego de analizarse los diferentes tipos de conocimientos de embarque que pueden emitirse (nominativos, a la orden, endosables o no), y las copias y ejemplares que se pueden 4 Bloch, Roberto D.: “Transporte multimodal”, Ed. Ad Hoc, 1996, pág. 20. emitir según los casos, se describen a título enunciativo las constancias que debe contener (artículo 5°), a las cuales puede agregarse cualquier indicación que las partes crean conveniente. Atento el carácter probatorio del conocimiento, si las partes omitieran alguna de las constancias que prescibe el artículo 5°, ello no afectará la existencia del contrato (aunque dificultaría su prueba). Se dispone además que el cargador debe responder frente al transportador si la información suministrada sobre la mercadería –peso, cantidad, estado, etc.- no fuera exacta, estando facultado el transportador a insertar reservas en el conocimiento de embarque, si no pudiera comprobar las condiciones de la carga o tuviera dudas sobre su estado. La inserción de reservas es importante, ya que si el transportador no lo hiciera, existe una presunción de que recibió las mercaderías en el estado en el que consta en el concimiento, salvo prueba en contrario (artículos 7°, 5 inciso e) y 8)5. Reiteramos que como la CIDIP se refiere al contrato de transporte terrestre, el documento analizado es el conocimiento de embarque terrestre, y la regulación jurídica del documento del contrato de transporte sólo refiere a esta especie. Con respecto a este tema tuvimos oportunidad de hacer una breve referencia en nuestro trabajo “Documentación mercantil uniforme para el transporte internacional con particular referencia al conocimiento de embarque terrestre” 6. No es nuestra intención reiterar lo allí expresado. Simplemente nos permitimos mencionar que, si se trata de lograr una regulación determinada –no sólo con respecto a la carta de porte sino con respecto a cualquier materia, de derecho internacional privado, público o cualquier otra- es necesario realizar una consulta en función de las consecuencias prácticas del empleo del documento, de las dificultades que enfrenta cotidianamente, de las cuestiones que resultan valiosas para los usuarios y de aquellas que no lo son. Y también consultar a quienes de una manera u otra están en contacto con él, aún de manera incidental. A partir de allí, del “conocimiento del problema”, será conveniente encontrar características comunes entre las diferentes fronteras involucradas, recibir las aceptadas y tratar 5 “...E l deber de señalar todos los datos necesario de este rubro, corresponde al embarcador (expedidor). La importancia en la exactitud de estos datos es tal no solamente por la seguridad del transportador, del vehículo, de terceros y de la propia carga transportada, sino por requisitos técnicos de dimensiones vgr. de los contenedores, restricción para transitar en algunas autopistas a partir de un peso determinado, etc....” Enríquez Rosas, op. cit., pág 530. Por otra parte, “...esa prueba en contrario no será admitida cuando el conocimiento de embarque negociable haya sido endosado a un tercero tenedor de buena fe”, según el último párrafo del artículo 8. 6 Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, nro. 9, marzo, 2001, pág. 49 y siguientes. de consensuar las que presenten dificultades. Esto implica analizar los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales para logar una adecuación jurídicamente coherente y poder plasmar los puntos en común en un cuerpo jurídico adecuado. Por supuesto que todas estas tareas resultarían inútiles si no se realizaran para lograr ciertos objetivos. Estos objetivos pueden ser muchos y pueden depender de muchas circunstancias, e incluso variar a lo largo del tiempo, pero entiendo que hay tres que siempre deberán estar presentes: en primer lugar el principio de Justicia. Si no existiera la Justicia, no tendría sentido ninguna actividad que se emprenda. Además de ella, es menester que se respeten la vocación unificadora, es decir que exista una intención verdadera, sincera, de unificación, circunstancia que apunta fundamentalmente a la esfera gubernamental y a quienes deben tomar decisiones, ya que son numerosos los ejemplos en el ámbito americano en los que se han obtenido cuerpos jurídicos muy valiosos y técnicamente destacados que no han merecido la ratificación de los Estados. Y por último, un valor muy en boga en nuestros días, la utilidad: los resultados que se logren deben ser justos, deben solucionar los problemas que se derivan de la divergencia de soluciones, pero tienen que ser útiles, prácticos y ventajosos. De lo contrario, todo el esfuerza caería en saco roto, ya que de nada serviría lograr una solución uniforme si nadie habrá de cumplirla.