Revista Invenio N° 27

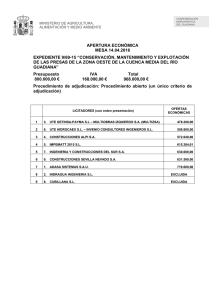

Anuncio