el ascenso de endymion

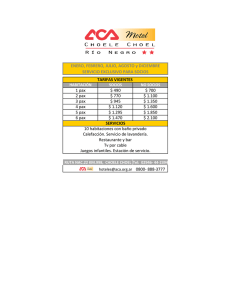

Anuncio