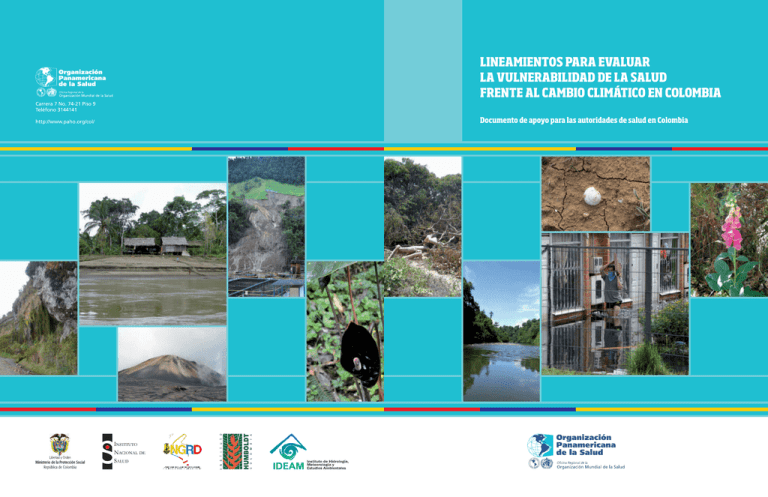

Lineamientos para evaluar la vulnerabilidad de la

Anuncio