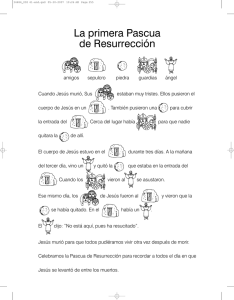

y otros textos para el Domingo de Resurrección

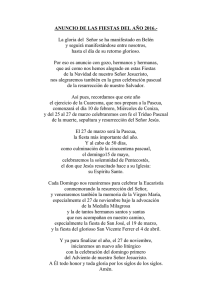

Anuncio