Valor y miedo

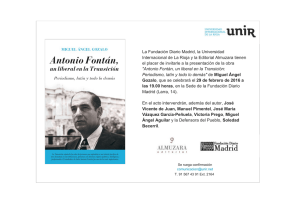

Anuncio