LOS CONTRATOS DE DEPÓSITO, MERCANTIL TE CELSO LUCIA

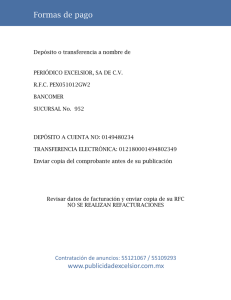

Anuncio