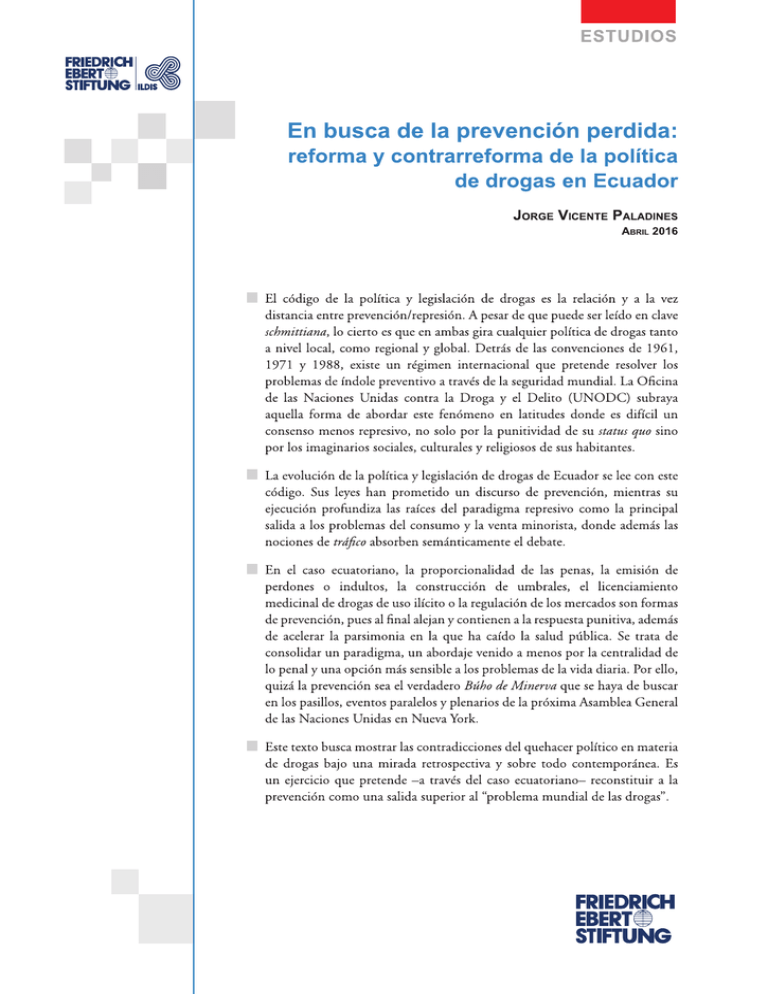

en busca de la prevención perdida - Friedrich-Ebert

Anuncio