La Actividad del Poder Judicial en la Interpretación del contenido y

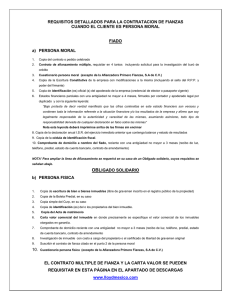

Anuncio