Política - Volver al inicio

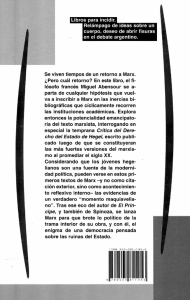

Anuncio