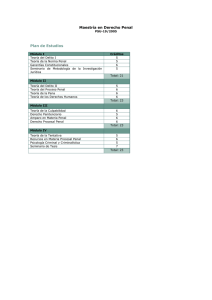

universidad de el salvador facultad de jurisprudencia y

Anuncio