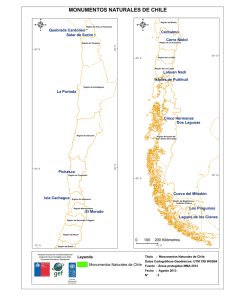

Lista Tentativa de Bienes Culturales de Chile a Ser Postulados

Anuncio