Beatriz Cenci (tomo II)

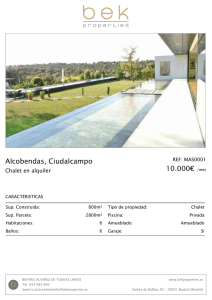

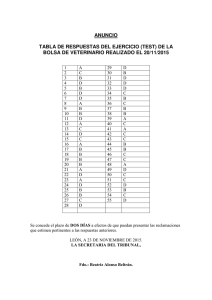

Anuncio