Fernando Figueras Quepobrestán (Nouvelle divague) Editorial

Anuncio

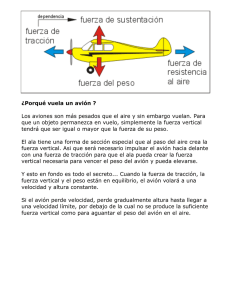

Fernando Figueras Quepobrestán (Nouvelle divague) Editorial Muerde Muertos, Buenos Aires, 2013. Miedo Nada me asustaba más que la posibilidad de volver a enamorarme. Cuando el corazón se acostumbra a perder prefiere dejar de jugar. Se queda quieto y va llenándose de miedo. Un miedo áspero y oscuro, más profundo que los terrores de la infancia, o que el temor al fracaso profesional. También mucho peor que el miedo a cosas concretas; un avión, por caso. Comparados con un amor, los aviones tienen muchas menos posibilidades de caer. No obstante, sabía que tarde o temprano volvería a enamorarme, guiado por una esperanza amnésica. Era algo ineludible, porque viendo a las mujeres uno siente que esas curvas son diferentes a las ya transitadas y que, por lo tanto, van a llevarnos a otro destino. Verlas era sentir el flechazo, y no tenía forma de evitarlo. Entonces el miedo actuó por mí. Carezco de pruebas, desde ya, pero no caben dudas de que mi ceguera para con las mujeres fue producto del terror a quedar nuevamente prendado. Dejé de verlas; literalmente. En cualquier escena de la vida cotidiana veía todo: a los hombres, niños y niñas, personas mayores de ambos sexos, muebles, construcciones, máquinas, paisajes, animales o lo que fuera. Todo lo que conformaba el cuadro para el resto de la gente, yo lo veía. Todo excepto a las mujeres de las cuales podía enamorarme. No, no fui al oculista, ni al neurólogo ni al psicólogo. No tengo obra social; ni dinero ni paciencia para asistir a un hospital público. En realidad, a ninguno de ellos les tengo fe. Además no quería exponerme a relatar los hechos que "explicasen" de qué se trataba mi patología. Mejor no pensar adónde hubiese terminado si lo hacía. A pesar de lo extraño del caso, asumí la nueva situación con naturalidad. Seguí como pude con mi rutina. Todos los días, después de dedicarle una cantidad variable de horas a la escritura, disfrutaba de mis paseos a pie. Es lo único que se puede hacer sin gastar plata. Las caminatas tenían ahora menos emoción, pero las llevaba a cabo envuelto por una tranquilidad nueva. Para ser sincero, anduve tranquilo durante una cuadra o dos, porque enseguida noté que, si bien no podía verlas, podía oírlas, lo cual me hacía correr el riesgo de ser seducido a través de una charla, o simplemente por el sonido de una voz de mujer. Supongo que algún mecanismo de defensa superior al miedo debe haber actuado para que no quedara sordo. Hubiese sido mucho. Las mujeres hubieran quedado definitivamente borradas de mi vida, y no es bueno borrar del todo nada de este mundo. Nada. Esto lo digo ahora, pero en su momento, asustado como estaba, creí que era necesario poner algo de mi parte para completar el trabajo del miedo. Resolví rehuir de las conversaciones con las mujeres, y acelerar el paso cada vez que captara cualquier voz femenina. Así, ciego por el miedo, este plan de nodiálogo completaba mi defensa. Fue un pacto que hice conmigo mismo. Sin embargo, ella me dijo "hola" por tres veces, y me traicioné. Una buena Cuando me llamaron no lo podía creer. He participado en miles de concursos, y de éste —la verdad— ya no me acordaba. —Hola, quisiera hablar con el señor De Muqui; ¿se encuén?1 —De Nucchi, querrá decir. Mi apellido siempre lo pronuncian mal y lo escriben peor. Es De Nucchi, simplemente. Federico De Nucchi. Nunca entendí cuál es la dificultad. —Sí, soy yo. ¿Quién es? —Lo llamo de la editorial A4, por el concúr. ¿En qué idioma hablaba? Era igual al castellano, con el único detalle de los finales truncos de las frases. De todas maneras, al oír de parte de quien llamaban, olvidé enseguida el detalle del apellido mal pronunciado y lo raro del idioma. El tipo me explicó que había ganado el concurso de cuentos organizado por ellos. A4 era una editorial poco conocida, de no recordaba qué país, y si participé en el certamen fue porque se podía enviar el material vía mail. Lo que no tenía presente era en qué consistía el premio. —300 cuitas, como lo indican las bá —me contestó el hombre. Ni bien oí la cifra empecé a babear. No tenía idea de cuánto dinero representaba eso, pero para mí 300 de cualquier cosa es una fortuna; mucho más de lo que Alí con sus cuarenta secuaces hubiese recaudado después de miles de "Ábrete Sésamo". Tengo deudas con todo el mundo, desde siempre. Hasta debo figuritas de una mala tarde jugando al "chupi" con los chicos del barrio. Si alguien a quien no conozco me para por la calle y me dice "Me debés $ 20", le creo. Es posible que le deba, sí, señor. Entre parientes, amigos, enemigos, conocidos y no tanto, empresas de servicios y organismos estatales debo cerca de $ 12.000. Sin contar los $ 3.000 que le adeudo a un tipo que —por suerte— está en prisión. Espero que su condena supere los días de mi vida. 1 Para información sobre el idioma quepobrestaní ver Apéndice. Se recomienda hacerlo al terminar con la lectura de toda la nouvelle, a fin de evitar la dispersión. Usted sabrá. (N. del E.) Lo cierto era que había ganado un concurso literario, lo cual ya era una buena noticia, y para mejor con premio en dinero, nada de plaquetitas ni diplomas. Cash. Reconozco que me favoreció la temática: "Cosas que salen mal". Me concentré en relatarles mi infancia—sólo hasta finalizar el jardín de infantes—, y con eso bastó. No les quedó otra que premiarme. La cruda realidad fue mi mejor arma argumental. Pero ahora recibía este llamado milagroso. No había nada malo a la vista. Creí que mi suerte empezaba a cambiar. —¡¿Cómo que tengo que estar presente en la entrega del premio?! —Sí, mi estimá. Es condición indefectible, figura en las bá. "Nunca una alegría completa", pensé. No tenía ni para un pasaje a un barrio limítrofe. Le expliqué que no podía ir por motivos profesionales. Lo hice con la esperanza de impactarlo, aunque no sé qué hubiera logrado con eso. —Pues es una pé. La editorial se hace cargo de los gastos del viaje, pero si usted no encuentra los tiempos, no va a quedar otra que premiar al según. ¿Al según? ¡Al segundo! ¡No! ¡Qué segundo ni segundo! Si ellos se hacían cargo era otro cantar. Igual, mientras fingía que revisaba mi agenda y llegaba a la conclusión de que, en fin, podía encontrar la manera de asistir, le pregunté si estaba seguro de lo que me había informado. —Por supuesto, le reitero que figura en las bá —me respondió, para explicarme luego que en realidad, una compañía aérea se haría cargo de los costos a cambio de publicidad, así que me enviarían los pasajes a la brevedad. No festejé —por falta de hábito— pero daba toda la sensación de que había pegado una buena. Lo que no tenía claro era adónde tenía que viajar. Fui manipulando la conversación hasta hacerle pronunciar el nombre del país. —República Quepobrestán, sé. ¿No lo recuér? El viaje Quepobrestán queda en Oceanía. Es una islita. Su aeropuerto internacional se llama Limosna. Fue todo lo que pude averiguar. Nadie supo decirme nada sobre su idioma ni sus costumbres. Mucho menos acerca de su moneda y el tipo de cambio. Fui a averiguar a la embajada en Argentina, pero la sola visión de la fachada de la casilla me hizo desistir de entrar a preguntar. Por suerte, tenía pasaporte. Hacía tiempo lo había tramitado para asistir a una desgracia que no viene al caso, a la que finalmente no concurrí pues sucedió aquí una catástrofe aún peor, que pasó a ser la elegida por razones de practicidad. Con mi mejor ropa y un bolsito, me fui para Ezeiza. No sabía que quedaba tan lejos. Gasté casi todo mi dinero en el remís que me llevó al aeropuerto. Le pedí una boleta al chofer con la esperanza de mostrársela a los de la editorial para que se hicieran cargo. Pocas esperanzas, por cierto. El remisero me miró con cara de estar en presencia de un marciano y me dijo que no tenía boleta para darme, simplemente. Una vez en el aeropuerto hice el check-in y me senté a esperar. No podía creer que estuviese allí, a punto de viajar al exterior, y mucho menos para ser galardonado. Todo se había dado de una manera tan rápida e inesperada que durante esos días no había tenido tiempo de pensar en lo mal que me ponía tener que volar. No lo había hecho nunca, pero las veces que había considerado la posibilidad, el cuerpo se me había cubierto de sudor frío. ¡Si a veces hasta me da vértigo mirar por la ventana de un tren! Y lo confirmé cuando entré al avión. Me senté en mi lugar y pispeé por la ventanilla, como un niño que mira una película aunque sabe que lo va a aterrorizar. Debo haber estado dos segundos haciéndolo, pues al tercero o cuarto una voz de mujer me dijo: —Señor, buenas tardes. Permítame que le explique. Hay un problema con su ubicación. Dudé: ¿se refería al lugar que ocupaba en el avión o en el mundo? —Al parecer hubo una sobreventa de pasajes... Ni me molesté en preguntar si el pasaje que se había vendido primero era el mío o el del señor que estaba de pie al lado de la voz que me hablaba. —¿Tendría algún inconveniente en viajar en primera? Esa sí que no me la esperaba. Qué inconveniente iba a tener, si ni bien dijo "...viajar en..." me imaginé sentado sobre un ala (floja) del avión, atado con hilo sisal, soportando temperaturas bajo cero y vientos huracanados mientras los demás pasajeros me saludaban del otro lado de las ventanillas. No soy pesimista. Tengo como antecedente toda la escuela primaria para pensar así. Me levanté de golpe cediendo mi asiento con una sonrisa y seguí el sonido leve de sus pasos que me conducían a concretar mi única posibilidad de viajar alguna vez en primera clase. Suerte que no la veía, sino me hubiese enamorado al instante. Me gustan las mujeres de mundo. —Este es su asiento —le oí decir, señalando seguramente alguno. No sabía ni siquiera de qué lado sentarme, pero me decidí a escoger cualquiera y no hacerme problema por el momento, ya que todo el sector estaba aún vacío. Pero de pronto me di cuenta de que podía haber una mujer sentada por allí. Pensé un segundo en alguna maniobra que me permitiese notar una presencia femenina, a fin de no aplastar a nadie. Oler un perfume de mujer era una buena opción. Sin embargo, por más que lo intenté, no pude abstraerme del aroma que había en el lugar. Mi nariz no hacía más que enviar a mi mente confusos mensajes que remitían vagamente a "lavanda" o "floral" o alguna de esas fra- gancias de desodorante de ambiente. Tal vez se trataba lisa y llanamente del olor del miedo a volar, vaya uno a saber. Aturdido por mi barullo olfativo, opté por jugarme. Elegí el asiento que daba al pasillo, a mi derecha; el más cercano, y me dejé caer con todo mi peso sobre él. Si uno va a meter la pata, tiene que ser a fondo. ¡Paf! No había nadie. Me aflojé. Una vez superada esta instancia, tomé mi bolso y me paré para colocarlo en el portaequipaje. —Case indo matai, dosaca2 —escuché detrás de mí. La frase era así, o algo parecido. Giré sin soltar el bolso y vi a dos tipos, a cual más extraño. "Éste viaja por primera vez", pensé al ver al que estaba más retrasado, tan blanco y duro. El otro, en cambio, se mostraba medido; uno de esos tipos inmutables ante cualquier cosa, un viaje en avión, un maremoto, o el resultado desfavorable de una biopsia. Medía poco más de dos metros, era musculoso, de ojos claros y pelo rubio peinado con gel. Mi negativo. —¿Quiere pasar? —Rousela, dosaca3—por el ademán me di cuenta de que sí. No sabía en qué idioma me hablaba, pero era evidente que "dosaca" significaba "caballero". Dejé el bolso a medio guardar, salí de adelante de mi asiento y me detuve en el pasillo cediéndoles el paso. El grandote le hizo una seña al pálido para que se sentara primero. El otro obedeció. Cuando quedó debajo del portaequipaje, mi bolso cayó sobre su hombro izquierdo. Me lancé para frenarlo pero ya era tarde. En cualquier caso hubiese sido un hecho vergonzoso, pero aquella vez la cosa fue mucho peor: el brazo izquierdo del hombre blanco —con unos cables en la punta que en mi estupor creí venas o arterias— se había deslizado por la manga de su saco y estaba en el piso. Una nube de polvo blanco salía del borde vacío del abrigo. —¡Dosaca, dosaca-re!4 —aulló el grandote, mientras yo me lanzaba para agarrar el brazo. Cuando lo tuve en la mano, duro y frío, me helé yo también, pero de los nervios. Abrí la boca. Iba a ponerle sonido a El grito, el cuadro de Munch; el timbre, la altura y la intensidad exactos que merece esa imagen, pero antes de poder hacerlo, el rubio me tapó la boca y me empujó contra los asientos. —Mi brazo, Joega, mi brazo —dijo el amputado. Tenía una voz neutra. La voz de un muerto debe ser más expresiva que aquella inflexión sinusoidal. Me sacó su brazo de la mano y se puso a mirarlo como un arqueólogo que hubiese hallado una pieza del futuro. 2 Debe ser “Casey do matai”, es decir “salga ya de ahí”. “Dosaca” no admite dudas: significa “imbécil”. (N. del T.) 3 “Obvio, imbécil”. (N. del T.) 4 “¡Imbécil, pelotudo!”. (N. del T.) A todo esto, el grandote ya se había sentado y me había sentado de un empujón, para recomponer la situación y disimular. Disimular lo que estaba sucediendo, aunque aún no había gente en el sector, y disimular que me estaba apuntando con un revólver5. Me dijo algo entre dientes, una parrafada de la que sólo identifiqué la palabra "dosaca". Yo ya me estaba quedando sin gotas para transpirar. —Tranquilo, Joega —dijo un tipo que acababa de sentarse en un asiento al otro lado del pasillo. El mastodonte aflojó la presión y le dijo algo, en tono suave y respetuoso, al recién llegado, quien contestó: —No, no. Haya paz. Vos atendé a Yeyo. Se ve que el lungo entendía castellano, porque bastó que el nuevo hablara para que él obedeciera. Nos reordenamos: el hombre sin brazo al lado de la ventanilla; el rubio asistiéndolo a su izquierda; el que acababa de llegar del otro lado del pasillo; y yo en el asiento contiguo, por expresa orden de este último. Me tranquilicé un poco. No era que el nuevo del grupo me inspirara mucha más confianza, pero al menos iba a morir en castellano. —¿Algún problema? —preguntó la misma voz femenina que me había llevado hasta allí. —En absoluto, señorita. Está todo en orden, gracias —respondió el que había aparecido recién y le tiró un beso con la mano. La chica retribuyó el beso con un "chuik" exagerado. Me quedé esperando que hiciera alguna observación sobre mi ubicación en el avión, pero su mundo sonoro se fue sin agregar nada. Algunos pasajeros entraban y ocupaban sus lugares. El tipo que tenía a mi lado habló, sin dejar de mirar hacia delante, sereno, dueño de la situación: —Mis compañeros se equivocaron de ubicación. Joega es algo impulsivo, sepa disculparlo. Asentí sin palabras. Lo hubiera disculpado hasta de haber embarazado a mi abuela. El hombre (sin dudas, el jefe de los otros) chasqueó los dedos y les indicó que se sentaran en los asientos de adelante. Obedecieron. Crucé miradas con ambos. El pálido seguía neutral, pero el grandote tenía escrita una amenaza en los ojos. Volví la vista al perfil de mi vecino. —Vamos a presentarnos. Él es Joega —dijo, señalando al rubio—. Un hombre de confianza. De mi confianza, le aclaro; usted no confíe mucho. No le va a entender nada de lo que le diga, porque es del sur de África, de una tribu bantú. "¿El grandote de ojos claros y pelo rubio peinado con gel es de una tribu bantú?", pensé. 5 Eso quiere decir “Callate o te mato”, en cualquier idioma. (N. del E.) —Sí —me dijo el jefe. —¿Sí qué? —Que es de una tribu bantú. Usted se estaba preguntando eso. Lo sé porque puedo saber todo lo que usted piensa en este momento; tengo ese don. Por esa misma razón lo entiendo a él. No conozco su dialecto, pero sé lo que piensa. En cuanto al otro muchacho, es Yeyo, el Hombre de Cocaína. Ahí nomás se me hizo un nudo en el cerebro. Yo había oído hablar de tipos que viajaban con droga en el estómago; o con objetos hechos con cocaína. Una valija, por ejemplo. Sabía que la mezclaban con productos plásticos, o algo así, y armaban lo que querían. Pero un hombre hecho de falopa, ya era mucho. —Sí, es mucho. La ciencia avanza a lo loco. ¿Vio cómo se mueve Yeyo? La voz falla un poco, la inflexión es defectuosa; sí, de acuerdo. Pero puede, en cambio, decir lo que quiera, dentro de un número limitado de frases que lleva grabadas, desde ya. Entre las que conoce escoge la que le parece más adecuada para la ocasión, o la forma con palabras sueltas. Eso tiene más mérito, no me diga que no. No siempre expresa lo que desea, porque a veces no encuentra las combinaciones exactas o el término justo. Como los humanos, bah. Así que eran traficantes. Y pesados. Porque me podría haber tocado una mula pichi. Pero no, tenía a "la merca" en persona, con un matón de temer y un jefe con poderes extras. ¿Y yo? ¿Qué era? Si las autoridades me encontraban con ellos podían tomarme como cómplice. Tal vez el jefe había decidido convertirme en rehén. Pensé en armar un escándalo, en salir corriendo, en ir al baño y quedarme allí hasta llegar a Quepobrestán. —Ni se le ocurra. Era la voz de la azafata, y me dio toda la sensación de que me hablaba a mí. —Ella también lee el pensamiento —dijo el jefe, al tiempo que yo oía los pasos de la joven que se alejaba—. Por eso nuestra pareja anda a los tumbos —agregó, mirándome de frente por primera vez. Su confesión me hizo tomar conciencia de una cadena de complicidades. Imposible saber hasta dónde llegaba. Así funcionan estas cosas. Pero lo más sorprendente fue lo que vi en el rostro de mi acompañante. Tenía un ojo castaño y el otro celeste. Sonreía. Después de darme tantas sorpresas, el tipo no podía menos que gozar. Su sonrisa era la del que maneja los secretos, las respuestas, los prodigios. El gesto de un dios. —Ricardo Dafuncchio —me tendió su mano. —Federico De Nucchi. —¿Di qué? —De. De Nucchi. Seguía entrando gente, pero después del episodio de la azafata, no me atreví a buscar aliados entre los pasajeros. No serían todos cómplices, pero no tenía forma de saber quién era quién. ¿Qué pensaban hacer conmigo? Consideré inútil preguntarlo. Ya vería. A los pocos minutos se oyó por los parlantes una voz que nos daba la bienvenida. Por mí que se quedaran tranquilos, que ya había tenido flor de recibimiento. La voz comenzó a explicarnos cómo ponernos el cinturón de seguridad, dónde estaban las salidas de emergencia y el modo correcto de utilizar las máscaras de oxígeno y los chalecos flotadores. Todo muy tranquilizador. Mientras escuchaba esto, no pude evitar observar a Dafuncchio. Él, mirando hacia adelante, al centro, movía las manos y los brazos, representando lo que explicaba la voz, embelesado. —Es hermosa —me dijo. Intuí que me hablaba de la azafata. No sé por qué lo intuí. Tal vez me estaba pasando sus habilidades adivinatorias. Despegamos. Había llegado al aeropuerto lleno de miedo. Era la primera vez que viajaba en avión y dada mi mala suerte histórica en todos los campos, me sentí un verdugo del resto de los pasajeros ya que no me hubiese extrañado que la nave explotase en pleno vuelo o algo por el estilo. Pero enseguida lo descarté. Entendí que estando en una situación tan desfavorable y extraña dentro del avión, con traficantes armados que me tenían secuestrado en público, tendría que bancarme todo el trayecto y aterrizar en Quepobrestán para recién allí saber qué sería de mí. Nada de desperfectos o fallas humanas que abortaran mi sufrimiento. Hubiese sido una solución mágica que mis problemas jamás han tenido. Soy un hombre de penas completas, hasta la última gota. "Tranquilos, señores pasajeros —pensé—. Aquí estoy para sufrir, y eso sólo puede suceder si este vuelo llega como corresponde al aeropuerto de Limosna".