Suerte, igualdad y Derecho Penal - e

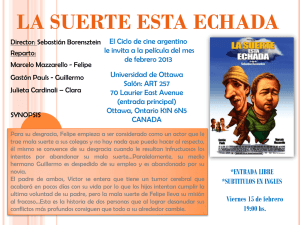

Anuncio