portada

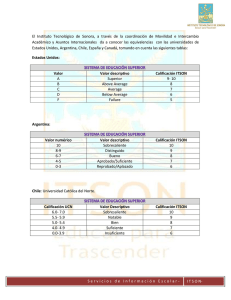

Anuncio