Instituciones, cambio tecnológico y distribución del ingreso

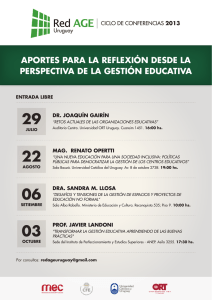

Anuncio