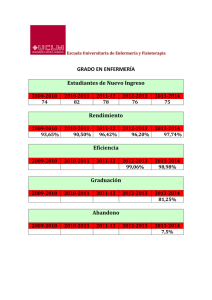

Descargue aquí el documento de la Memoria - Inicio

Anuncio