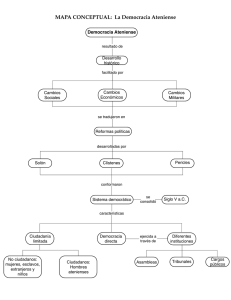

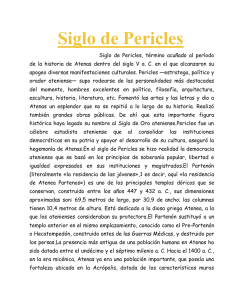

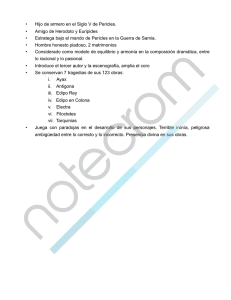

03 Hermosa 45-72 - Revistas Científicas Complutenses

Anuncio