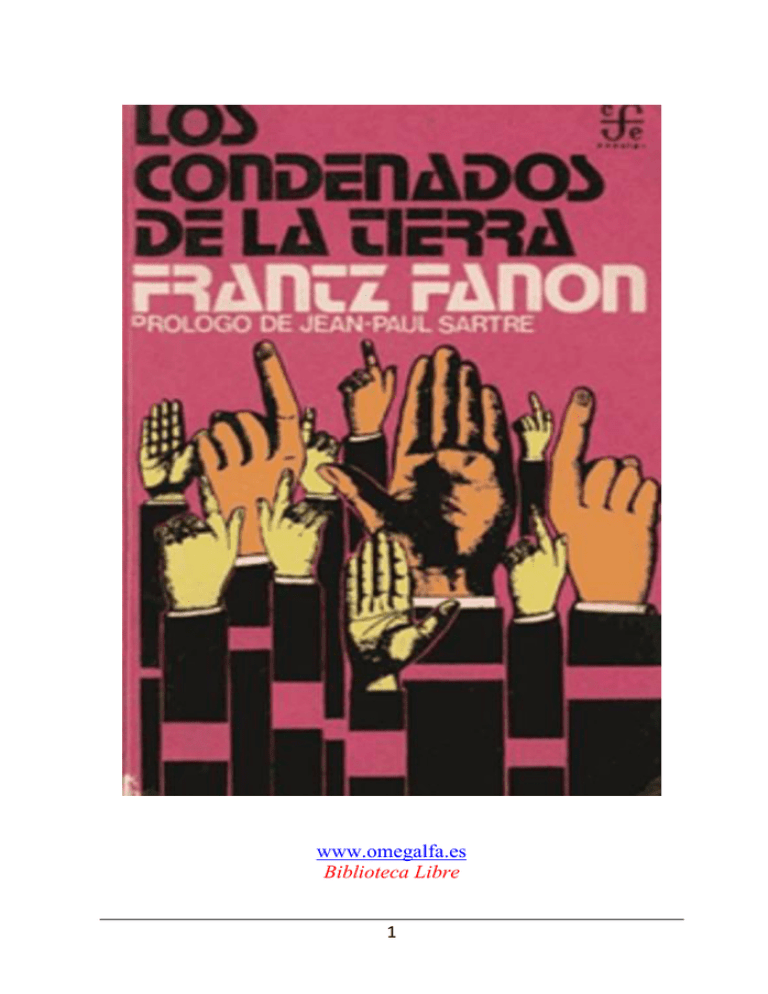

Los condenados de la Tierra

Anuncio