revista

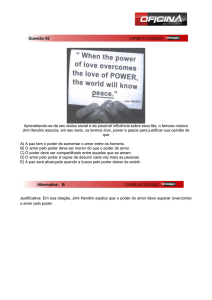

Anuncio