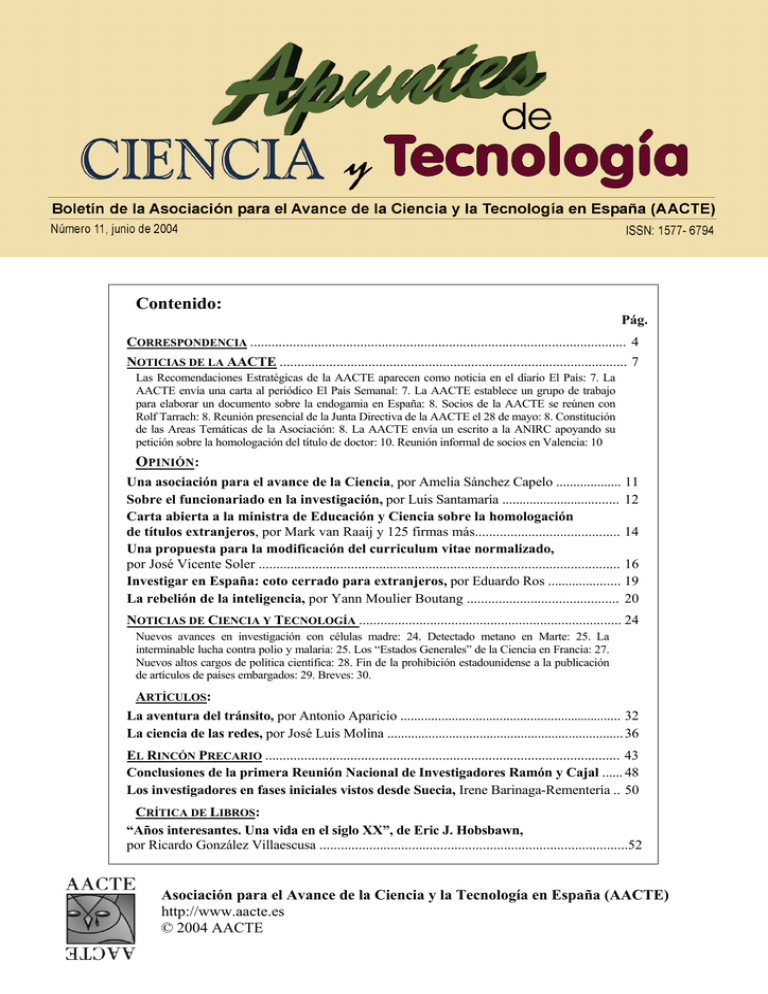

Contenido:

Anuncio