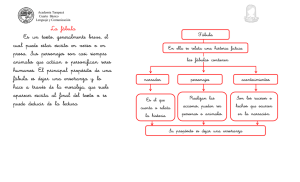

TESINA

Anuncio