José Nogales. Biografía crítica y problemática literaria

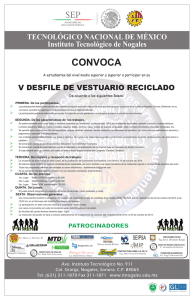

Anuncio