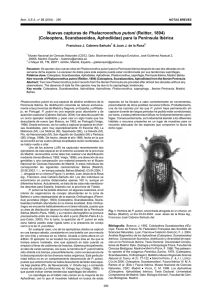

Reconocimiento de los factores determinantes de la riqueza de

Anuncio