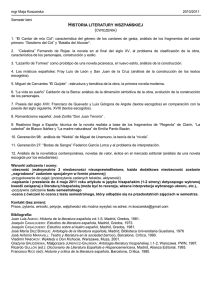

dějiny španělské literatury 2 - Filozofická fakulta

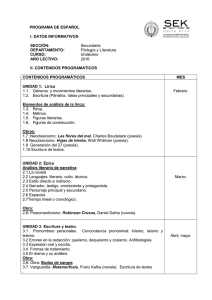

Anuncio