La entrevista cognitiva como herramienta al utilizar instrumentos de

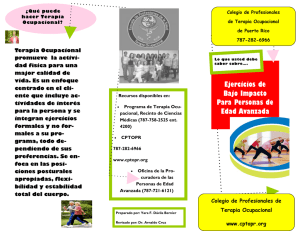

Anuncio