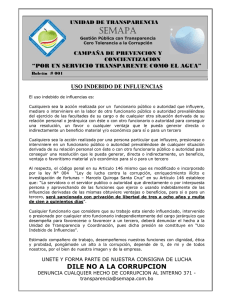

Los delitos de tráfico de influencias

Anuncio