Nuevas Perspectivas en la Educación Física

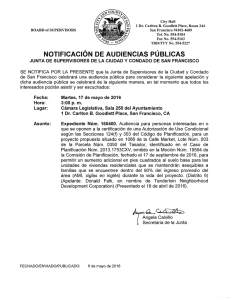

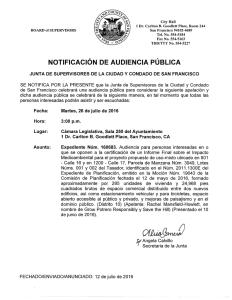

Anuncio