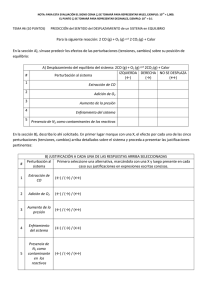

Justificaciones de jóvenes universitarios y jóvenes

Anuncio