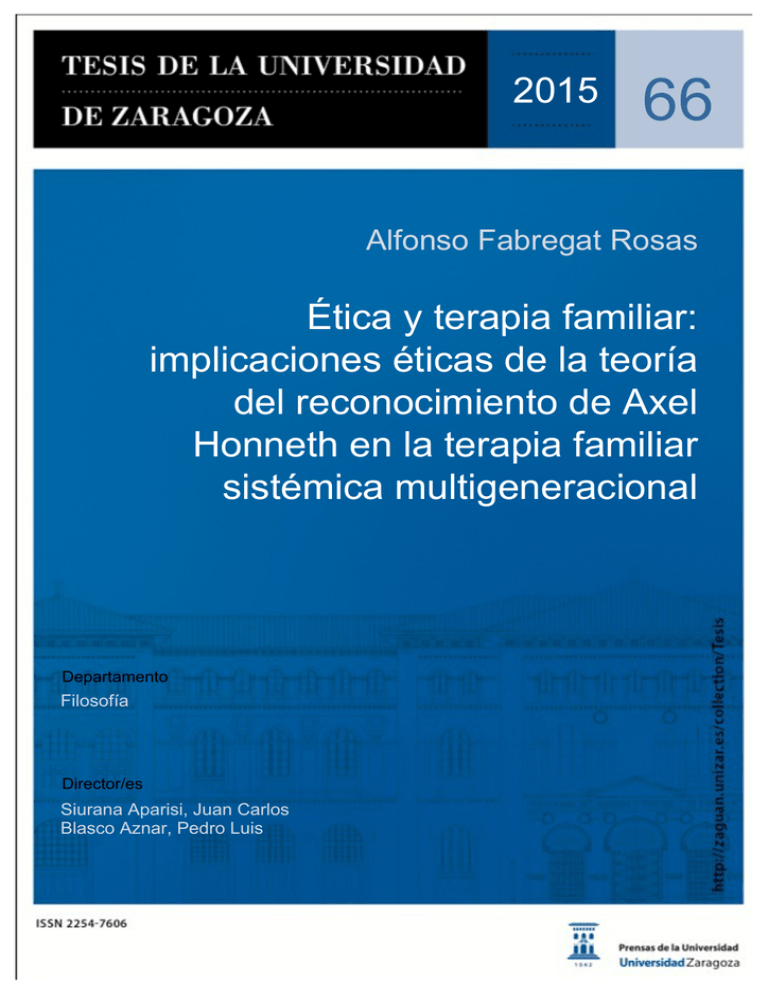

Ética y terapia familiar - Repositorio Institucional de Documentos

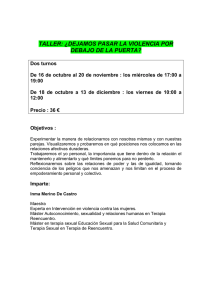

Anuncio