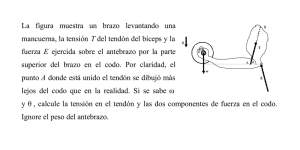

universidad nacional de chimborazo facultad de ciencias de la

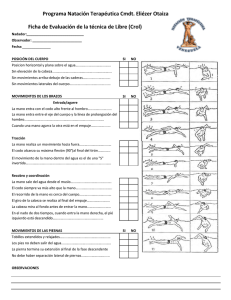

Anuncio