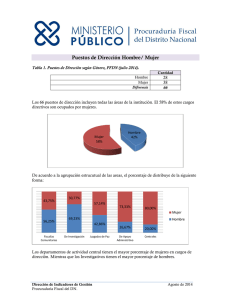

Participación Política de la Mujer en México

Anuncio